【連載】文房具百年 #32 「チェックライター及び、手形・小切手不正防止道具(3)」

アメリカのチェックライター

小切手や手形へ印字や不正防止をするための道具の紹介、3回目だ。今回は「欧米の」チェックライター及び不正防止道具を紹介しよう、と書きかけたのだが、そこでハタと止まってしまった。

チェックライターや不正防止道具は、アメリカのものがほとんどで、イギリスにもあることを確認しているが、あれ? ドイツやフランスのチェックライターって見たことがない。

そこで改めてドイツやフランスのカタログをいくつか見たが、全く見当たらず、フランスやドイツのオークションで「チェックライター」や「小切手保護器」に該当しそうな単語を入れて検索してみたが、特にヒットしない。もしかしたらドイツやフランスではチェックライターや保護器を使用する習慣がないのかもしれない。

それはそれで自分としてちょっとした発見であり、本当に使っていないのか、見つけられないだけなのかが気になるが、それを調べるのは別の機会として、今回はアメリカのチェックライター及び不正防止道具の紹介とすることにした。

なお、前回、前々回は日本のチェックライターと不正防止道具の紹介をしているので、よかったらご覧いただきたい。

https://www.buntobi.com/articles/entry/series/taimichi/012746/

https://www.buntobi.com/articles/entry/series/taimichi/012927/

チェックプロテクター(小切手保護器)の始まり

この回からご覧いただく方もいるかもしれないので、そもそもチェックライターや不正防止道具とはなんだ? という事をともう一度おさらいしておこう。なお、古いものはチェックライターではなく「チェックプロテクター」と言われているものが多いので、今回の表記は「チェックプロテクター」に統一する。

現金に換えられる「小切手」「手形」は、金額を書き換えて本来の支払額とは異なる額を不正に手に入れようとする輩が昔からいる。その不正を防止するために金融機関はいろいろな工夫を凝らすわけだが、「チェックライター」や「チェックプロテクター(小切手保護器)」はそういった数字を改ざんする不正をしづらくする、されたとしても発見しやすくするための道具だ。具体的に何をするかというと、数字の形に紙に穴をあけたり、紙を傷めてあとから書き込んだことを見つけやすいようにする。ざっくりいうと、この種類の道具は殆どが「紙に数字を記す」だけのものだが、その単純な目的のために考え出された方法や道具の形が、特に初期のころはとても個性的で面白い。

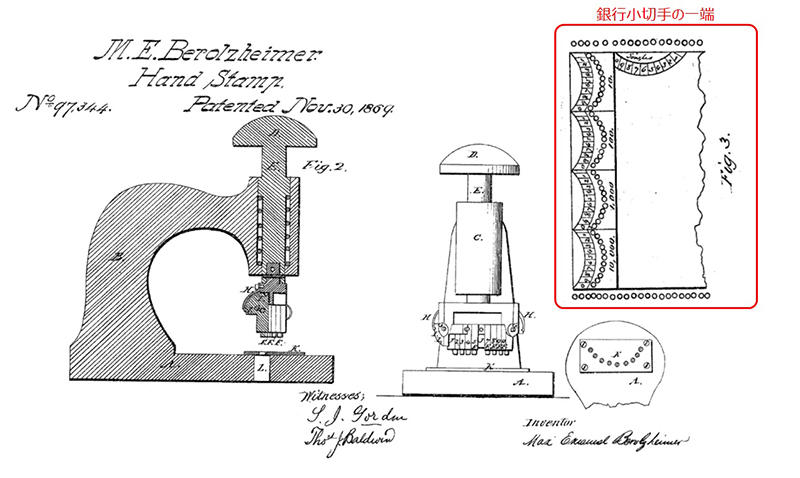

チェックプロテクターはいつからあったのか。いろいろなタイプのチェックプロテクターが作られたのは1880年頃から1900年初頭である。特許としては1869年のものが最初とされており、下の図がその特許の図面である。側面の形はホッチキスのようだが、手前に歯のようなパーツが並んでいる。赤枠で囲ってある図は「銀行小切手の一端」と説明があり、どうやら当時の銀行小切手に、桁ごとに0から9の数字が印刷されており、不要な数字を打抜くことで改ざんを防止するタイプがあったようだ。この道具は、残す数字の位置のパーツを外して押下することで、他の数字に穴をあけるものらしい。桁数の分同じ操作を繰り返さなければならないという手間のかかるものだが、当時はこれが有効とされるくらい、改ざん防止に効果的な方法がなかったのであろう。なおこの道具が実用化されたのかは不明である。 *M.E.Berolzheimerの1869年の特許の図

*M.E.Berolzheimerの1869年の特許の図

数字を切り抜くタイプ

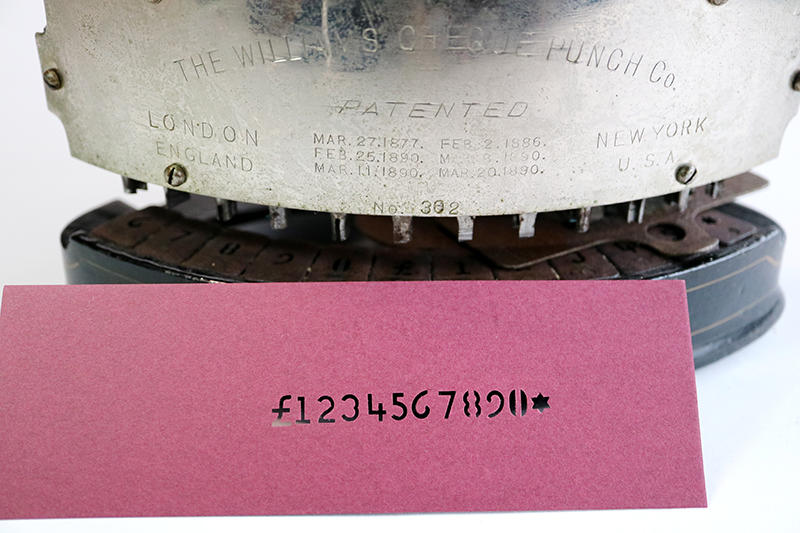

具体的にチェックプロテクターを紹介していこう。私が所有しているチェックプロテクターのなかでは、最も古い特許取得時期のものは1877年のものがある。「Williams Cheque Punch」というもので、特許は1877年から1890年までの6つの日付が記されている。面白いのは、数字の形をそのままを切り抜くところだ。

*Williams Cheque Punch。イギリスから購入したものなので、通貨マークがポンド(£)になっている。

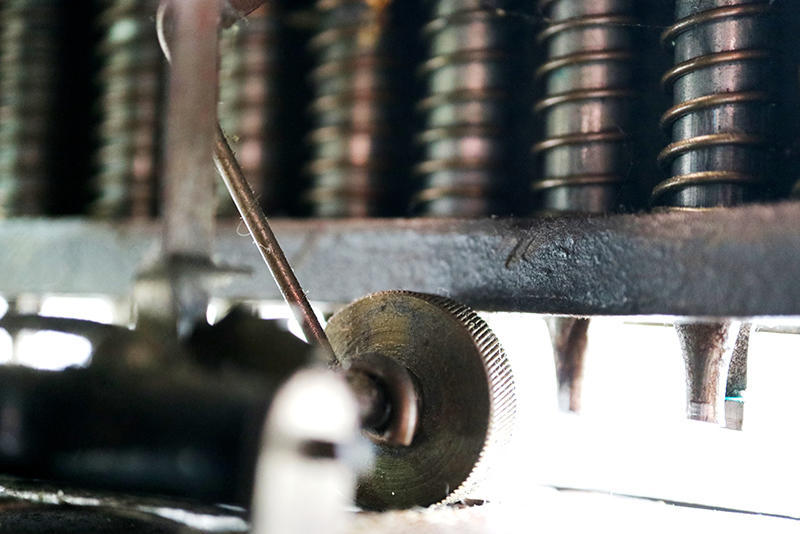

*チェックプロテクターの内側。小さな工場のようにいろいろなパーツが整然と並ぶ。

*チェックプロテクターの内側。小さな工場のようにいろいろなパーツが整然と並ぶ。

*土台に数字の形の穴が開いており、上から数字の形をしたパイプ状の刃をおろして切り取る。

*100年以上古い道具だが、今でもきれいに切り抜ける。

小切手の金額改ざん防止という物々しい役割を担っている道具にしては、くり抜かれている数字の字体はとても愛らしく、またこの数字の形のゴミもかわいい。(こんなのんきなことを言っていると、不謹慎だと当時の銀行マンに叱られそうだ。)

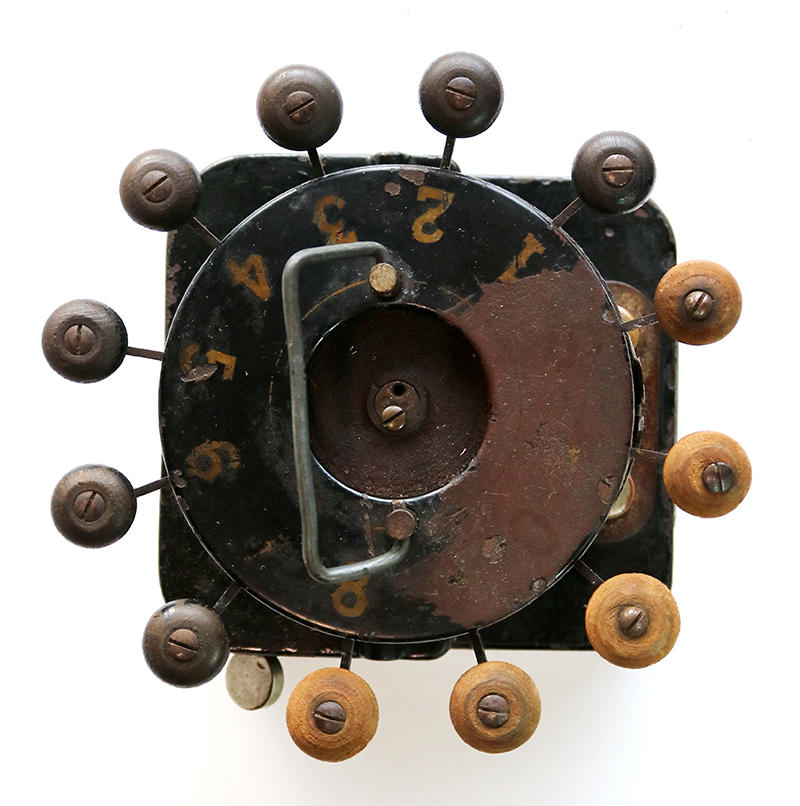

もう一つ数字の形に切り抜くタイプを紹介しよう。「Automatic Bank Punch」という商品で特許の時期としては1884年から1885年なので、Williams Cheque Punchより少し後の製品になる。

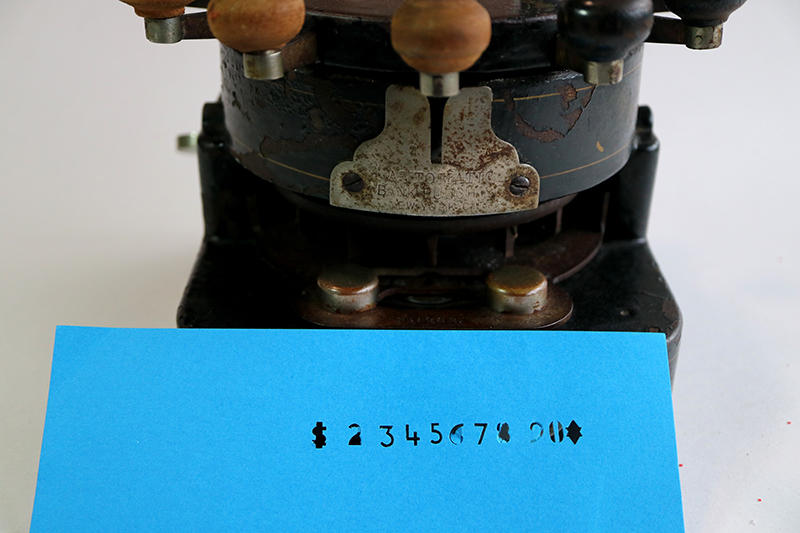

これは一度見たら忘れない特徴的な外観が私は大好きだ。そしてアメリカではかなり使用されていたようで、今でもオークションで見かける頻度が比較的高い。日本へも輸入されており、こんな風変わりな形の道具を明治時代の日本の銀行マンが真面目な顔で操作していたところを想像すると愉快になってくる。 *Automatic Bank Punch。左手前のハンドルの丸い木のパーツは、おそらく壊れてしまったのをもとの持ち主が作って、はめなおしたもの。本来は木の部分に黒い塗装(通貨マークのハンドルのみ赤い塗装)が施されている。

*Automatic Bank Punch。左手前のハンドルの丸い木のパーツは、おそらく壊れてしまったのをもとの持ち主が作って、はめなおしたもの。本来は木の部分に黒い塗装(通貨マークのハンドルのみ赤い塗装)が施されている。

*裏側からの写真。こちらも土台に数字の形の穴があけてある。

*紙送り機能が壊れており、手動で紙を動かした。数字によっては切れ味が鈍くなっている。

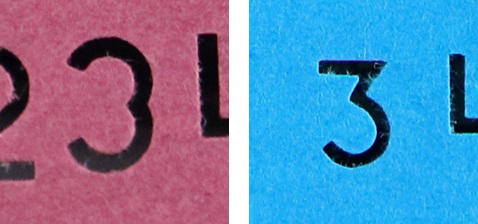

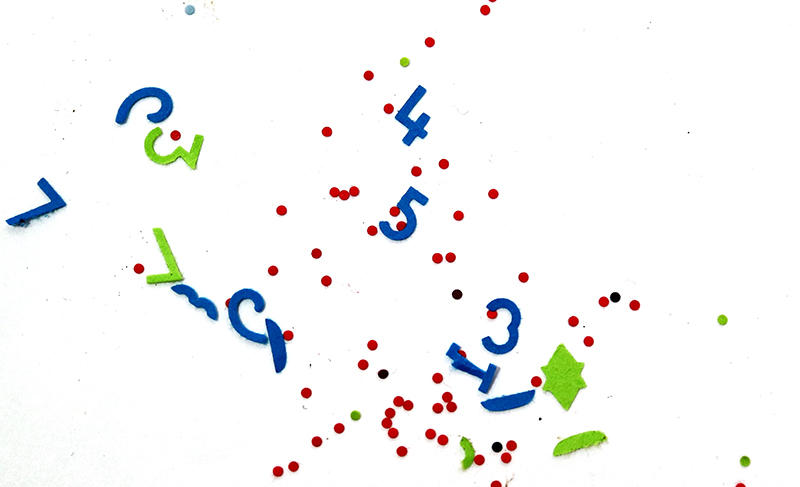

なお、この2つの数字を切り抜くタイプのチェックプロテクターだが、「3」の字体が違うことに気づいただろうか。

Williams Cheque Punchの「3」が左で右は「Automatic Bank Punch」の「3」だ。あとから出たAutomatic Bank Punchの「3」は頭が平らである。これはデザインの好みという問題ではなく、頭が丸い「3」は改ざんされやすいということで、改良されて平らな頭になったという。そう言われてみれば、左の「3」を「8」か「9」に変えるのは、ちょっと頑張れば私でもできそうな気がする。こんな小さなところにも一歩一歩改良を加えて善と悪が戦っているところが面白い。

穴で数字の形を作るタイプ

次に小さな穴をあけて、数字の形を作るタイプを紹介しよう。1889年頃からそのタイプが出てくる。この「どういう方法で紙に数字を記すか」という方法について、各メーカーが好みで五月雨に出しているわけではなく、大まかな順番と理由がある。前出の数字の形に切り抜く方法は、器用な悪人が同じように紙を切り抜いたり、切り抜かれた部分と同じ形の紙を作って埋め込み、紙に圧力をかけて切り抜かれていた痕跡を消すなどの悪事が行われたようで、改良が望まれるようになった。切り抜いたところを埋めるとか、別の数字の形に切り抜くとかそんな職人技を使った改ざん小切手の出来映えがどのようなものだったのか、とても興味があるが、見る機会はないであろうことが残念だ。そんなに良くできている改ざん小切手は、現代だったらインスタグラムやツイッターで自慢して、炎上するようなことも起きていたかもしれないなんて思ってしまう。

さて、数字の形に切り抜く次に出てきた「小さな穴で数字の形を作るタイプ」は日本でもとても広く使われた「Chicago Check Perforator」が代表的だ。この連載の前々回で紹介しているので、詳細はそちらを参照いただきたい。https://www.buntobi.com/articles/entry/series/taimichi/012746/#anchorTitle3

*Chicago Check Perforator。浅川茂氏蔵。

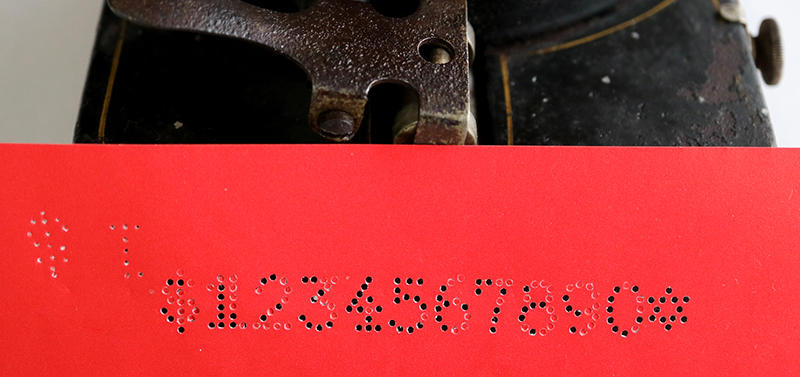

*数字の形に並んだ小さな穴が開く。Chicagoは丸い小さなごみを溜めらえるようになっているが、それは同じように小さな穴を開けるタイプの中では珍しい。

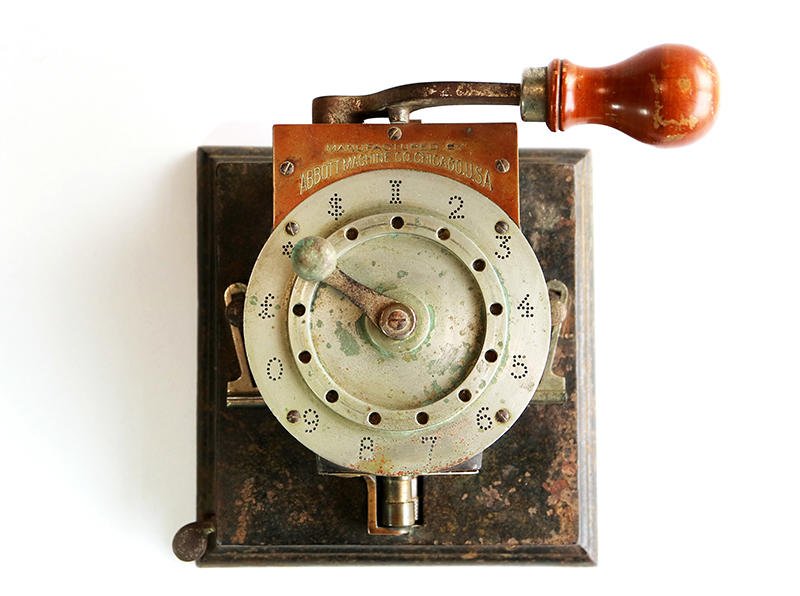

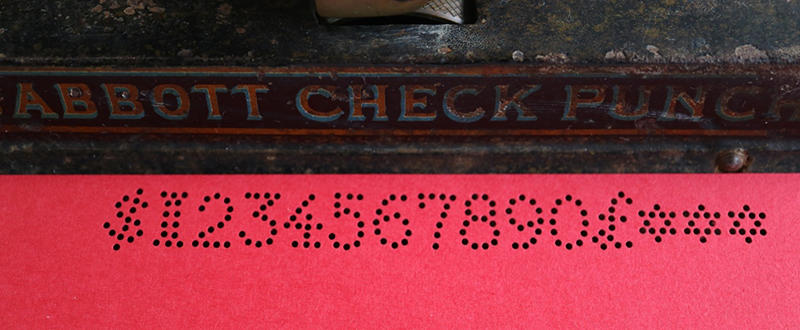

同じような方式で、「Abbott Automatic Check Perforator」を紹介しよう。時計のようなデザインがなかなか洒落ている。

特許は1889年から91年なので、Chicago Check Perforatorと同時期に発売されたものだが、Chicago Check Perforatorが海外にも輸出され長く使われた大ヒット商品だが、こちらは同じようにはいかなかったようだ。おそらくその差は、軽量で形・大きさもあまり場所を取らず移動も簡単なChicagoに対し、場所も取り重くて移動しづらいという使いづらさから来たものであろう。古いチェックライターは大きくて重いものが目立つ。簡単に持ち出されてはまずいという考えがあったようだが、次第に小型・軽量で扱いやすいものに変わっていくところを見ると、移動しづらさは必要条件ではなかったということだ。

*Abbott Automatic Check Perforator。

*裏側。ごみを溜める仕組みがなく、小さくまるいゴミが本体からこぼれ落ちる。

*これも状態がよく、とてもきれいに穴が開く。また重く安定しているので、本体を抑えなくても操作できる。

小さな穴をあけるタイプで、Chicagoより先に日本に入ってきたチェックプロテクターがある。「S&P Check Protector」というもので、特許の時期は1895年とChicagoより遅いが、サイズが小さい(そのためおそらく価格も安い)などで輸出しやすかったのだろう。

*S&P Check Protector。このチェックプロテクターのような黒い塗装は、1900年前後の欧米の事務用品によく見られる。「Japanned Finished」と表記されるが、大体はラッカーによる塗装である。本来の「Japanned」は漆塗りだがそれに似た質感の再現という意味でこの呼び名になったようだ。

*土台には数字の形に丸い穴が開いている。この穴に合わせて細いパイプで紙を打抜く。

*古いせいか、すぐ目詰まりしてしまう。ごみを取っても切れ味が鈍っているところがあり、きれいに抜けない。

さらに次回へ

ここまで書いて気づいた。

「はっ!また長くなってる。」

あといくつか紹介したいのだが、全部入れるには長すぎてしまうので、この辺で区切って残りは次回へ回すことにしよう。同じ内容だけで4回となると、一年の1/3がチェックプロテクターの話をしていたことになるので、少し気が引ける。だが、この連載自体に回数制限があるわけではないので良しとしよう。

ということで、次月も引き続きご覧いただきたい。

プロフィール

『古き良きアンティーク文房具の世界』をAmazonでチェック

【文具のとびら】が気に入ったらいいね!しよう