【連載】文房具百年 #35 「スタンプ台の中身」

前から気になっていたこと

前回、「蒟蒻版を作ってコピーを取る」というのをやってみた結果、自分として良かった点が2つあった。一つは大変ではあったが面白かったこと。そして、今まで蒟蒻版やコッピープレスについて説明する際に、何となく「これであっているのだろうか」ともやもやしていたが、説明がしやすくなった。つまりすっきりしたのだ。

そこで今回も前から気になっていたことを一つ解決することにした。とはいえ今回は蒟蒻版を作るほど大掛かりなものではない。ただ、昔のスタンプ台の中がどうなっているのか気になっていたのだ。

スタンプ台と印肉

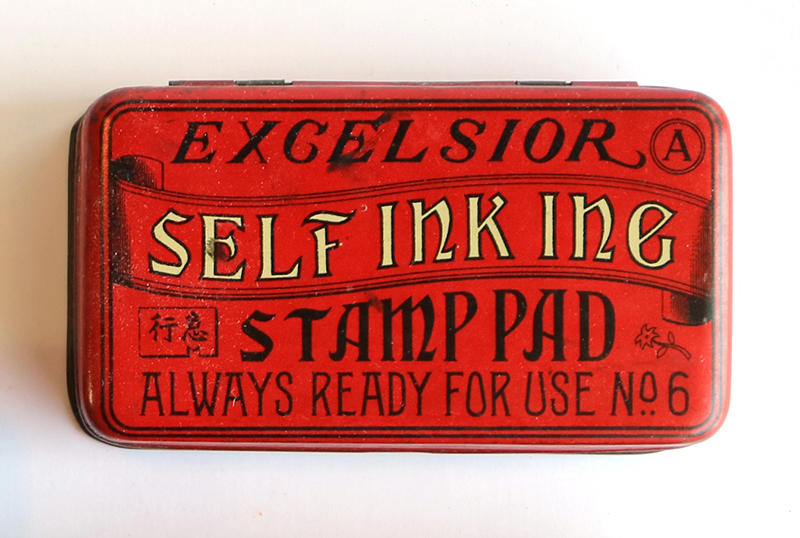

古いスタンプ台の中身を確認する前に、スタンプ台について少し話そう。スタンプ台と言えば、ゴム印を捺す際に使用するが、似たような道具で朱肉がある。そして朱肉は今も使われているが、昔は朱色だけでなく黒や青もあり、「印肉」や「印泥」という呼び方もある。自分も朱色の印肉=朱肉しか知らなかったので、初めて黒い印肉を見たときはちょっとしたカルチャーショックだった。

*兎印の黒い印肉。

印肉とスタンプ台の違いは、コトバンクや印章店などのサイトで紹介されている説明によると、印肉は顔料と油、もぐさや紙など繊維質のものを混ぜて練り上げたものとのこと。印肉の目的が捺された印影を長期にわたり明瞭に残すものであることから、油が使われている。そして、この油が「ゴム印」には悪い働きをするそうで、ゴムに油がつくと溶け出すなど形が変わってしまうそうだ。

そうなのか、知らなかった。ゴム印を捺す際に赤のスタンプ台が見つからず、朱肉を使ったことがあるがあれはやってはいけないことだったのか。よし、覚えておこう。

*ガラス容器に入った朱肉。明治・大正頃のカタログにガラス容器の朱肉がみられる。

スタンプ台のはじまり

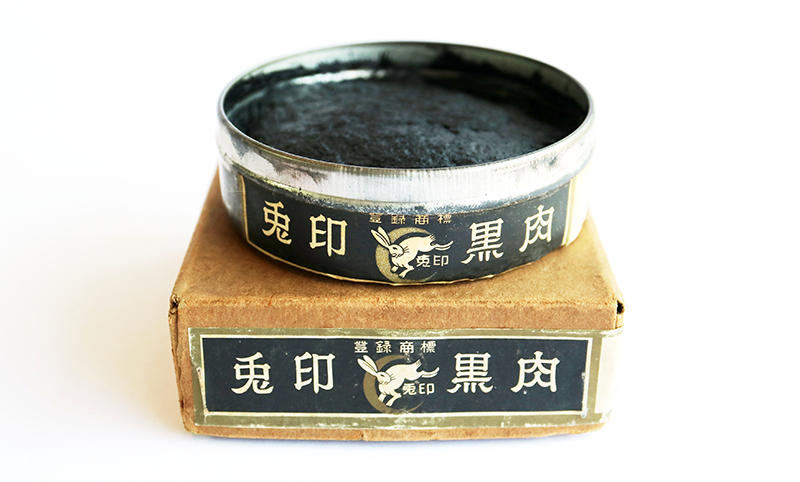

スタンプ台は、1880年代にアメリカでB.G.Volgerが製造を開始した。Volgerのスタンプ台について個人の方のブログで「最初はゼラチンを箱に入れてフェルトで覆ったもの」という記述や「1910年に特許を取った」という情報もあったがどちらも確認できなかった。当時の広告からも詳しい構造や機能は分からないが、形を見る限り現在のスタンプ台と変わらない。

*1900年10月のTHE AMERICAN STATIONER広告より。

Volgerの作ったスタンプ台「EXCELSIOR SELF-INKING STAMP PAD」は日本のスタンプ台のお手本にもなっていたようで、日本の古いスタンプ台には商品名に「EXCELSIOR」が入っていたり、デザインがVolgerのスタンプ台に酷似しているものをたびたび見かける。

*EXCERSIOR STAMP PADのデザインによく似た日本のスタンプ台。

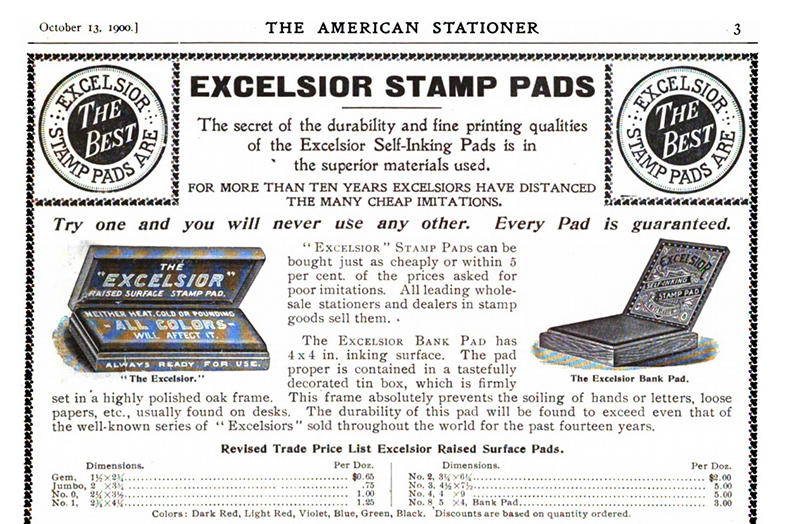

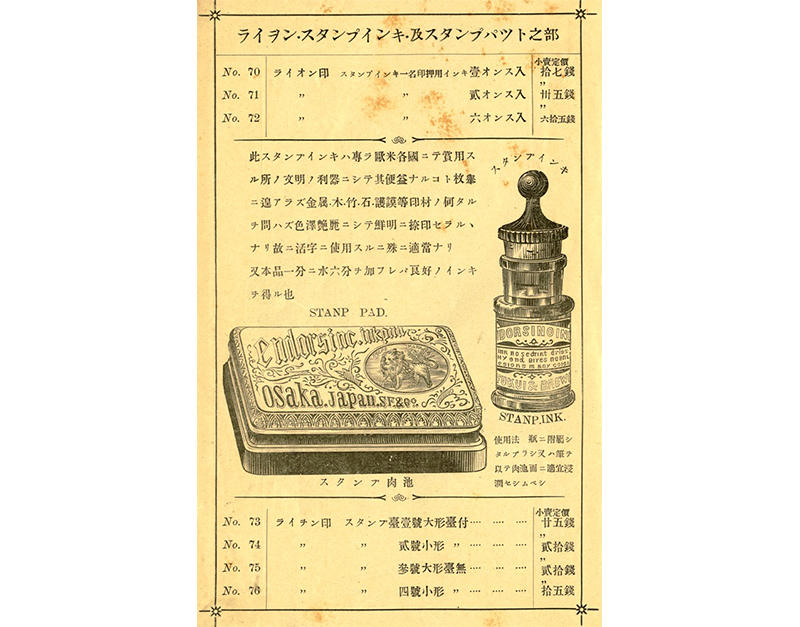

日本で最初にスタンプ台が入ってきたのはいつ頃だろうか。確認できた最も古いものは明治34年の福井商店(現ライオン事務器)のカタログに掲載されているスタンプ台だ。

*福井商店営業品目録(現ライオン事務器)、明治34年(1901年)発行。

*福井商店の大正頃のスタンプ台。

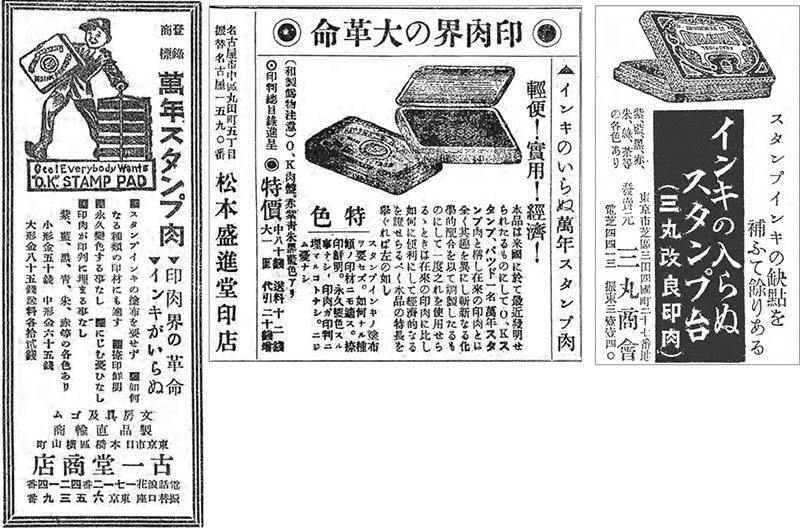

その後大正時代になると、スタンプ台でも「インクキいらない」をセールスポイントとした商品が複数販売されている。アメリカの「O.K」というスタンプ台が、インキのいらない画期的なスタンプ台として日本に輸入されており、その「O.K」を扱っている会社とその他オリジナルらしいものもあったことが広告から分かる。

*大正時代のインキ不要のスタンプ台の広告。大正8年官報より。左の古一堂と中央の松本盛進堂はアメリカの「O.K.」スタンプ台を扱っている。右の三丸商会はオリジナル。

ここで言われている「インキがいらぬ」についてだが、もともとスタンプ台はインキが含まれていない白い台に、スタンプ用のインキを刷毛のようなもので塗り付けて使用する。それが、わざわざスタンプインキを塗り付けなくてもすぐに使えるということだろう。最初からインキを含ませた状態で販売したとして、インキを補充しないでずっと使えるということではないだろう。それに100年も前のことだ。現代のスタンプ台のように優秀なものであるとは考えづらく、長く使えたのかとかインキが漏れることはなかったのかなど、出来栄えについて疑問が湧いてくる。

*未使用のスタンプ台と、スタンプ用インキの瓶と蓋についている刷毛。この刷毛でインキをスタンプ台に塗り付ける。

スタンプ台の中身

そして今回やりたかったのは「スタンプ台の中身を見る」ことだ。前回の「蒟蒻版を作ってコピーをする」と比べるととってもささやかだが、実際に見る機会がなく気になっていた。使用済みのスタンプ台は、中身が入っていないものや、状態が悪くてあまりいじりたくないようなものが多い。だが少し前に未使用のスタンプ台がお得な価格で一つ手に入ったのだが、実は既に二つ持っていたので一つくらい中をのぞいてもいいだろうという気になった。

なお、今回中身を見たスタンプ台の構造が、どこまで一般的なのかはわからない。簡単な構造のものなので、メーカーや時代によって作り方や素材に多少の違いはあると思われる。

*所有している未使用のスタンプ台。左:ダンス印スタンプ台、推定大正頃。右2つ:推定昭和10年代頃。

*未使用のスタンプ台はふたを開けると真っ白な面がパッと目に入るが、スタンプ台は赤や黒の面に慣れているので、開けるたびに毎回ちょっと驚く。

では早速中を見ていこう。

*今回中を開けてみたのは、前出写真の右上、「EXCELSIOR SELF INKINE」とあるスタンプ台。

まず、スタンプを当てる部分をブリキの容器から外してみた。すると、そこにはボール紙が敷いてあり、中心に画鋲のようなものが突き出している。これで固定をしていたのか。

裏側を見ると、小さい釘のようなものを突き刺して溶接した感じだ。

ボール紙も外してみると、それ以外のものは入っていなかった。

スタンプ台本体の裏側は木の土台があり、表面を覆った布が張り付けてある。ちゃんと四隅を抑えるような耳もあり、仕上がりもきれいだ。思ったよりも丁寧なつくりに感心した。

布が張り付けられているところを、水で湿らしてはがす。多少表面がはがれたが何とかはがすことができた。

中身を確認するのに全部はがす必要はないことに気づき、かぶせてある布を右半分だけめくった。

半分はがした状態の別角度から。余談だが、こういうお菓子あったな、なんて名前だったかな。

そしてひっくり返すと、あら意外。布と粗いフェルトのようなものの間に紙が挟んである。この紙でインキが出すぎないようにコントロールしているのかな。そしてもう一つ意外なものが入っていた。

フェルト状のものと土台の木の間にガラスの板を発見。スタンプ台はブリキの容器と木と布やフェルトで出来ているにしてはずっしり感があり、あの重みは何だろうと思っていたが、ガラスが入っていたのか。確かにそれなら土台の木にインキが染み込まないし、重量を加えるのにちょうどよい。なるほどなるほど。

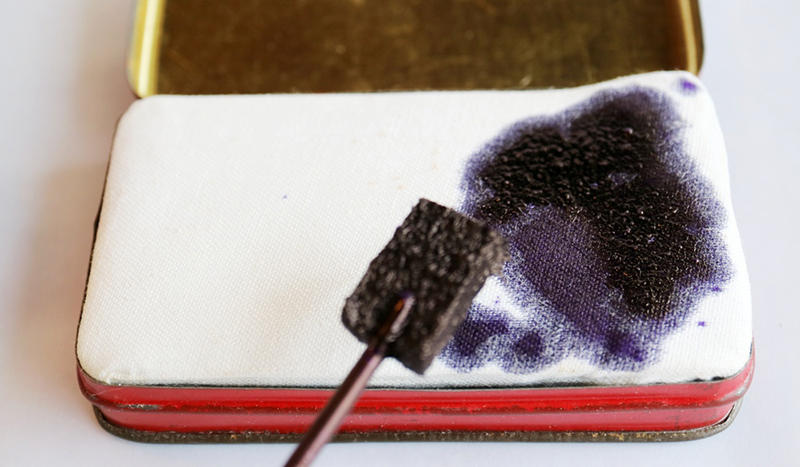

「スタンプ台の中身を見る」のは以上だ。そして実際にインキを塗り付けて使うところまでやってみることにした。

さて、そうなるとスタンプインキの出番だが、古いスタンプインキは中身が入っていないか、入っているものはふたがコルクで開けられないので、比較的新しいスタンプインキを使うことにした。

ライオン スタンプインキ、昭和40年代くらいのものだろうか。

なお、古いスタンプインキは、ふたに刷毛がついているが、これはスポンジがついていた。確かにこのほうが一度に多くのインキを塗り付けられるので手軽である。

早速インキを塗っていくと、スポンジの威力で、3回程度で半分の面にインキを塗ることができた。これくらいでよかろうと、スタンプで捺してみた。

あ、できた!というわけで、「インキを塗り付けて使ってみる」も無事完了だ。

そのほかのスタンプ台やスタンプインキ、関連製品

今回やりたかったことは、あっという間にミッションコンプリートだ。せっかくなのでその他のスタンプ台や、インキなど周辺のものを紹介しておこう。まずはスタンプ台と言えば「シヤチハタ」だろう。

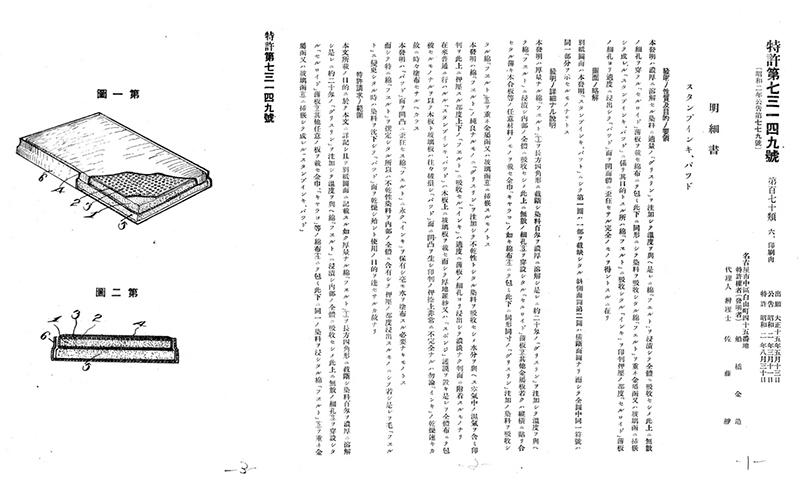

シヤチハタは舟橋商会として大正14年に創業し、万年スタンプ台を開発している。調べると大正15年に申請したスタンプ台の特許が確認できた。

*大正15年出願のシヤチハタ(当時は舟橋商会)の特許。

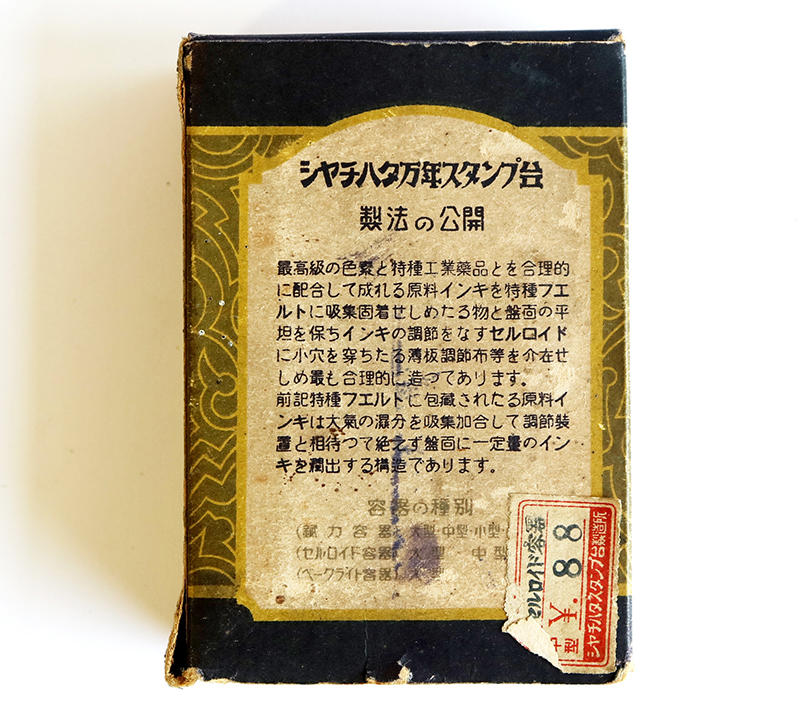

私が持っているシヤチハタスタンプ台はこれだ。

この中で一番古いのは右上のえんじ色のスタンプ台だろうか。「SYATIHATA」とスペルが他と異なるのと、容器がセルロイド製のところが面白い。昭和10年代後半のものだろう。左の一番上がその箱になるが、わざわざ「セルロイド容器」とスタンプが押してあり、箱の裏にはスタンプ台の製造法が記載されている。戦時中の公定価格が適用されているという意味の「公」マークがついているので、金属の代用品としてセルロイドが使われたのだと思っていたが、箱の裏に記載されていることをよく見ると、ブリキ製の容器も並行して販売されていたようだ。

また、スタンプ台の関連用品としては、スタンプを掃除する道具がある。短い毛のブラシが植えてあるタイプは今でもあるが、大正時代にはクリーム状のものもあった。使用方法が半分消えてしまっているが、ごみを取ってから印面を温めて、クリームをつけると印影がきれいになるというようなことが書いてある。

*クリーム状の印掃剤。固まってしまっており、元の状態がわからない。

*ブラシタイプの印掃具。明治44年に実用新案出願がされている。

あとはやはりインキであろう。「インキがいらない」をセールスポイントとした製品は昔からあったが、それでもスタンプインキを塗り付けるものは長く使われていたし、最初にインキを塗り付ける必要はなくても、使っていくうちに補充は必要だったのではないかと思われる。もしかしたら「インキがいらぬ」タイプは使い捨てだったのだろうか。

古いスタンプ用インキは瓶の形が特徴的だ。ふたに刷毛がついていて、その刷毛でスタンプ台にインキを塗り付ける構造が一般的なので、普通のインクビンより背が高く持ち易い形になっている。このビンの形がとても好きなのと、ラベルもおしゃれなものが多くいくつか手に入れたのだが、大抵ふたのコルクが割れてしまっているか、開けられない状態なのがこのビンの難点である。

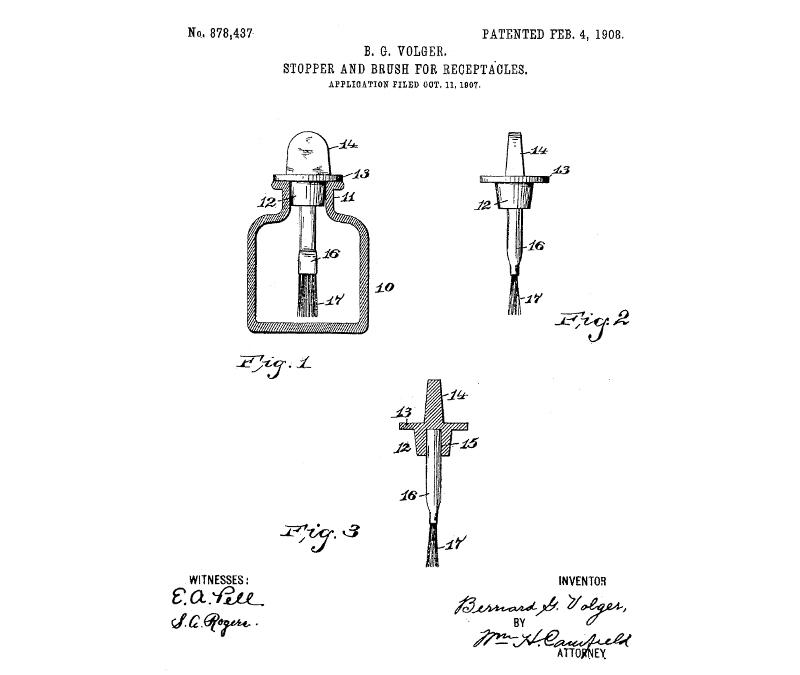

スタンプ台の開発者はインキ瓶の発明もしていたか

これで大体今回の話は終わりだが、スタンプ台の開発者B.G. VOLGERについて調べているときに気になる特許を見つけた。スタンプ用インキの瓶と同じ形態をしており、特許の説明の中にも「スタンプ台」という言葉が出てくる。1908年の特許なので時代的にも違和感はない。だがこの特許のB.G. VOLGERの住所はニュージャージーになっている。

EXCELSIOR STAMP PADの広告や資料によると会社の所在地はニューヨークだったようだ。あれ、ニュージャージーとニューヨークってどれくらいの距離?と、調べたら約2時間。うーん、微妙な距離だ。この容器の特許のVOLGERさんがほかに取得している特許はないかを確認したが、何も出てこない。スタンプ台の特許を取ったのではないのかな。それにEXCELSIOR STAMP PADを製造したVOLGERさんの考案したスタンプ用インキの瓶なら、何等かの広告などが見つかってもおかしくないが、それもない。 と、要するによくわからないのだ。

実は、この特許は牛の乳しぼりの道具にこの特許が転用されており、そこから見つけたので、「ニュージャージー、乳しぼり、うん、形はスタンプ用インキの瓶に似てるけど、違うものね」と思っていた。そして今回の締めに「別人でした!」と終ろうと思ったのだが、特許の内容をよく見たら「stamp pad」の文字を見つけてわからなくなってしまった。

どうやらスタンプパッドの中身を見て一つすっきりしたが、別のもやもやを見つけてしまったようだ。そして現時点ではこれ以上展開のしようがないので、ここでおしまい。みなさま、来月またお会いしよう。

プロフィール

『古き良きアンティーク文房具の世界』をAmazonでチェック

【文具のとびら】が気に入ったらいいね!しよう