- 連載企画

- 【連載】月刊ブング・ジャム Vol.94 新春スペシャル ブング・ジャムが語る「どうなる・どうする2025年」 その2

【連載】月刊ブング・ジャム Vol.94 新春スペシャル ブング・ジャムが語る「どうなる・どうする2025年」 その2

本サイト編集長の文具王・高畑正幸さん、イロモノ文具コレクター・きだてたくさん、ブンボーグA・他故壁氏さんの3人による文具トークライブユニット「ブング・ジャム」が、気になる最新文房具を独自の視点から切り込んでいく「月刊ブング・ジャム」。今回は「新春スペシャル」として3日連続で、ブング・ジャムのみなさんに2025年の展望や抱負などを語っていただきました。

第2回目は他故さんです。

(写真左からきだてさん、高畑編集長、他故さん)*2024年11月9日撮影

*鼎談は2024年12月16日にリモートで行われました。

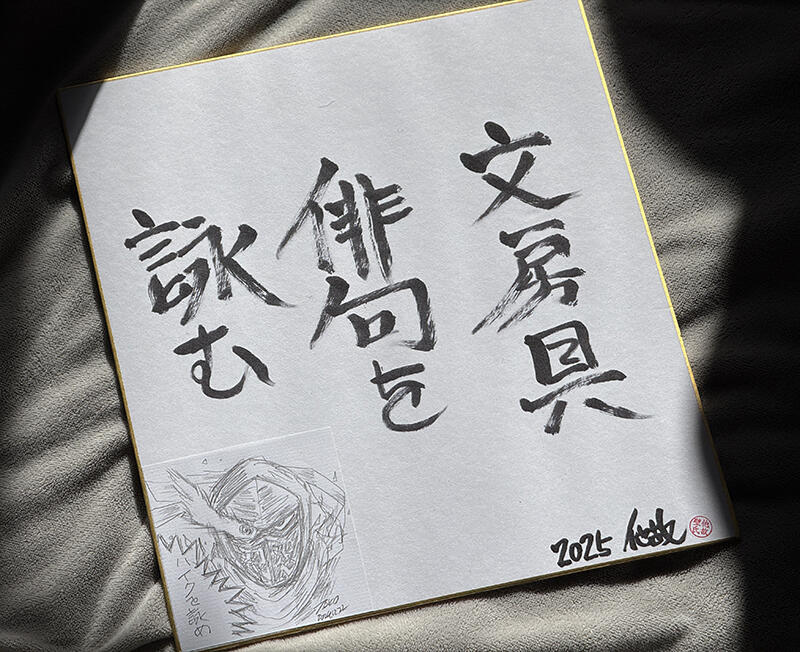

文房具俳句を詠む

――じゃあ、次は他故さんにしましょうか。

【他故】今、文具王の話を聞いて、僕の考えてることとは根本は違うかもしれないんだけども、勉強っていうか、やってなかったこととか、ぼんやりとやりたかったものをやりたくなってきてるのはあるんですよ。実際、勉強ってわけじゃないんだけども、俳句を1回ちゃんとやってみたいと思っていて。

【高畑】おお!

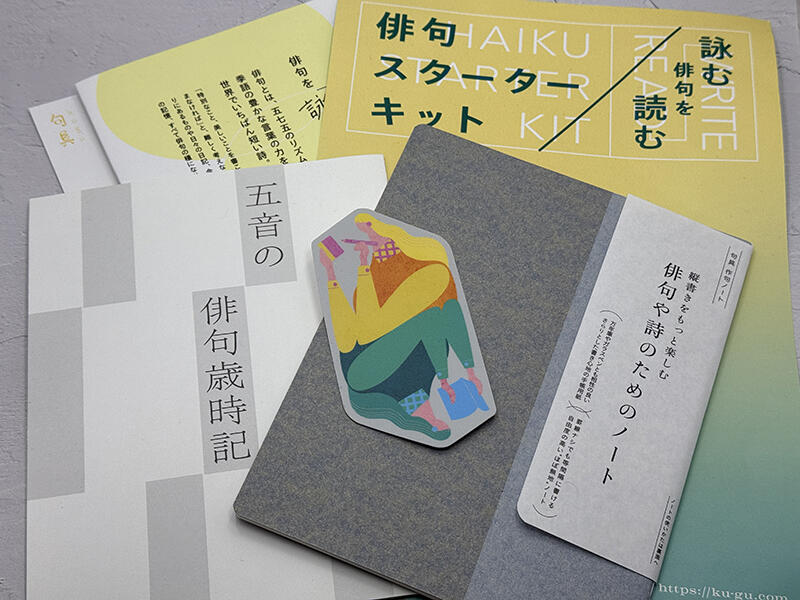

【他故】何か知らないけど、子どもの頃から五七五っていうものにすごく憧れがあったんだけども、それが自分の生活には出てこないし、別に俳句を詠んで感動することもなかったし、やってみたいって言っときながら上手くできるものでもなかったし、伸ばし伸ばしにしてたんですよ。で、これがたまたま11月の終わり頃に、コクヨの品川オフィスで、コクヨと品川の色々な企業が集まって“品川の大文化祭”というかたちで、品川オフィスの1階とかをオープンにして、いろんなお店が入ってワイワイやるっていう「カルチャースナック」っていうイベントがあったんですね。その中で、俳句をするための文房具を売っている一人メーカーさんが出てたんですよ。「句具」というところがあって、そこが俳句のためのノートを出したのね。

【高畑】へぇ~。

【他故】これが第1弾商品だと思うんだけども、俳句や詩のためのノートっていう縦書きのノートを作っていて。最初出た時に、何かかっこいいなと思って買ったんですよ。だけど、俳句の詠み方が分からなくて、ただのタンスの肥やしみたいになってたときに、たまたまその「カルチャースナック」で句具をやってる後藤さんっていう主催の方が、「俳句のワークショップをやります、俳句をみんなで習ってみませんか?」みたいな会をやるっていうのを知って、それでおじゃまして俳句の作り方を教わったんですね。「句具」では「俳句スターターキット」っていう名前で、このノートと一緒に教材キットを販売してるんですね。これで俳句の作り方が分かる。

【高畑】なるほど。

【高畑】なるほど。

【他故】一番のネックは、季語が分からんのですよ。なんとなく季語があるのは知ってるんだけど、それが正しい季語なのか、とかね。その時期の季語って決まってるんだけども、それが分からないし、何を見ていいか分からない。そこで悩んでたら、今回のこのスターターキットに季語が載ってる冊子があるんですよ。毎月の季語がきっちり載っていて。それプラス、俳句の作り方も「こんなかたちで詠めますよ」みたいな教則の本があって。

――はい。

【他故】実際に、ワークショップでお題を用意してくれて、「このお題に対してこういう風に進めるとできますよ」みたいなテキストを見ながら、実際に手を動かしてみて、俳句ってこういうもんだっていうのを教えてもらいながら、最終的に俳句作りを体験してみようと。テキストに写真があって、この写真の中にあるものを使って、季語をさっきの冊子から一つ探して、三つの組み合わせで五七五にして組み合わせちゃえば俳句になるよっていうのが今回のキモだったんですよ。

【高畑】うん。

【他故】この写真の中から自分が気に入った5文字のものを見つけなさい、それでその5文字のアイテムを今度は別の場所に置いてみるっていうイメージ。写真では机の上だったんだけど、これを例えば外に持ち出すとか、全然違うとこに持っていくみたいなイメージをプラスして、それを7文字にしようと。あとは、季語1個持ってきてくっつけちゃえば俳句だよっていうやり方を教えてもらったので。

【きだて】へー、思ったよりもシステマチックなやり方だね。

【他故】そう。最初から、俳人のように何かをひらめいて作るっていうのは基本無理だと。こうやって言葉のピースをたくさん散りばめといて、「これとこれとこれを組み合わせたら俳句っぽいっていうので十分です」っていう教え方をしてもらって。それがすごく自分の中でもマッチして、で僕の書いた句を先生がめちゃくちゃほめてくれたんですよ。

【きだて】お、いいじゃん。

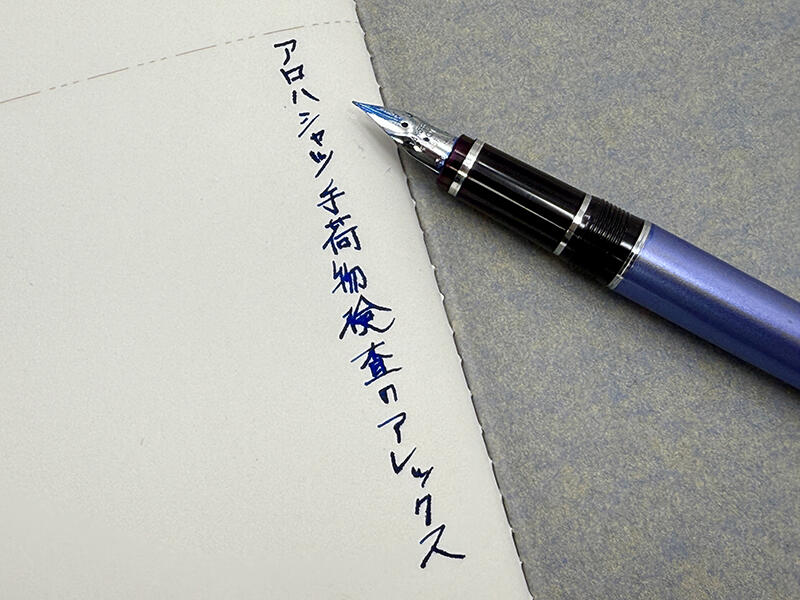

【他故】「アロハシャツ、手荷物検査のアレックス」という句を作ったのね。その写真の中に、アレックスのはさみがあるんですよ。それでアレックスを1個選んで、それを持ち出した場所はどこっていったときに、手荷物検査だと。「あっ、はさみ持ってきちゃったじゃん。じゃあ、季節は夏の旅で“アロハシャツ”だね」っていう組み合わせを持ってくる。そうすると、「アロハシャツ、手荷物検査のアレックス」っていう俳句ができますよと。この先生が「ベスト中のベストでめちゃくちゃいいです」とほめてくれて自信が出たというか、より興味が出たというところがあって。ただ、だからといって、毎晩一句というのは基本無理なので、今年はこういうことを少しずつかたちにしていく中で、文房具俳句みたいなものをちょっとでも作っていって、年の最後にはこの「句具」のノートが埋まるぐらいになるといいなっていうのが、今回の僕の話です。

【きだて】しかし、他故さんの趣味がどんどん渋いとこへいくな(笑)。

【きだて】しかし、他故さんの趣味がどんどん渋いとこへいくな(笑)。

【高畑】いいね。

【他故】それで文房具を詠んで、筆記具でノートに書くっていうのが僕の中ではキモなので。これを自分の中で生活の中に溶け込ませて、ちょっとずつでも習慣にしていきたいなっていうのが、11月の末に薫陶を受けて、12月にぼんやり考えてたことなんですけど。

【きだて】まあ、本当に俳句・短歌は今人気だね。

【他故】短歌は特にすごいね。

【高畑】「プレバト」の影響が結構あるでしょ。

【きだて】夏井いつき先生がすごい。

【高畑】本当にすごいよね。

【他故】先日の「文学フリマ」の俳句・短歌のブースの凄さよみたいな(笑)。創作小説のブースなんてお客さんスカスカだったからね。

【高畑】テレビで特定の番組を見る事ってあんまりないんだけど、夏井先生が添削してるところは見てしまうというのはちょっとあって。

【きだて】俺も見ちゃう。ああいうのは感性でやるものだってイメージがある中で、「ここはこういう技術論があります」って教えてくれるのはすごい。本当は学校で国語教師がやるべきことだと思うんだけどね。

【高畑】めちゃくちゃちゃんとしてるじゃん。あの添削は、確かに添削なんだよね。言いたいことがあって、それを正しく伝えるために言葉を選んだり、順番を変えたり。あの先生は、自分の感性を押し付けてるわけではなくて、「言いたいのはこういうことね」っていって、「じゃあ、ここはこういう言い方じゃなくてこっちに変えたら」と言ってる。俳句そのものがあれだけしか文字がないところで、あんなに語れるんだと思って。だから、憧れはあるけど、ちょっとした気恥ずかしさとちょっとしたとっつきにくさがあって、俳句ってなかなかできないなと思ってたけど。

【他故】それはそうだと思うよ。僕も別に、俳句を実際にやってる人たちの前でこれをやる度胸はないね。正直に言えば(苦笑)。

【きだて】それはやればいいじゃないか。

【他故】でも、いいのができたら、後藤さんのところでオンラインで句会があるので、「提出してください」とは言われてるので。そういうところに1回でも出せればいいなとは思うけどね。

――「句具」の人が俳句の先生なんですか?

【他故】そうです。後藤さんが先生で、実際に俳句を詠まれて、俳句の同人もやってらっしゃるし。こうやって自分で文房具を作って、俳句を詠みやすく、みんなに親しみやすくしたいという工夫をされてる方なんですね。

【きだて】俳句・短歌専用ノートはLACONICも出してたね。こないだの「文具女子博」で見たよ。

【他故】あったね。

【高畑】僕も店頭で買ってきたけど、3行分だけマス目が入ってるっていう。

【きだて】そうそう。マスがページの真ん中にぽつんとあって。周りは空いていて、情景の感じやら自分で選んだワードの候補とかをメモっておける。あれも面白いね。

【高畑】おそらく、ちゃんとやればちゃんと上達する分野なんだなっていうのは、あの番組を見てちょっと思った。

【きだて】技術体系として学べるんだね。センスだけじゃなくて、ちゃんと技術があるというのが分かっただけでもだいぶ収穫だね。

【他故】本当にそう思うね。

【高畑】あの番組の効果は大きいと思うね。

【他故】何でもプロに聞いて習うっていうのは、実は効果があるんだな。

【きだて】そうだね。そう思う。

【高畑】古賀 及子さんの、5秒の出来事を200字で日記に書くというのも、それに近いセンスだと思う。

【他故】まあ、そうだね。やり方というか、ひらめき方を教えてもらうっていうのは。自分でいきなりひらめくっていうのは、とてもじゃないけどできないからさ。ちょっとガイドを出してもらうと、すごく分かりやすいね。

【高畑】表現をする原点なので、それはちょっと素敵だなって思う。

【他故】これをやることで上手くなるかどうかは、また別の話で。とにかく、先生に話を聞いてこういうのをやってみて、めちゃめちゃほめるっていうのはいいなっていう気づきも得たわけですよ。正直に言えば。

【きだて】ははは(笑)。

【他故】「やってることに正解・不正解はありません。センスの差はあっても、それはみんなが作ったもので、絶対良いところはあるから、口に出してみると結構いいよ」みたいなことを言ってくれるので。そういう態度みたいなものもちょっと教わった気がするんですよね。

【高畑】なるほど。

【きだて】他故さんは、とりあえず文房具俳句をものにするっていうのが今年のテーマかね?

【他故】そうですね。それで別に第一人者になれるとは思ってないので。文房具俳句を詠めるようになる、ぐらいだとは思うんだけど(苦笑)。

【きだて】でも、文房具俳句をやってる人間って、多分まだいないよな。

【他故】お題が文房具っていうのは、たまにあるよ。そういうのはあるんだけど、文房具俳句だけをやってる人がいるかどうかは知らんよ。

【高畑】他故さんの毎年の小説が、何故か今年は句集になってるとか。

【他故】句集が出るぐらいまで詠めたら、相当すごいけどな。

――毎月の「月刊ブング・ジャム」で、最後に一句詠んで終わるとか。

【高畑】ああそうだよ、そういうの(笑)。

【他故】そういう高いハードルは立てないでください(苦笑)。

【きだて】「かべうじ、心の俳句」みたいな(笑)。

――ちびまる子ちゃん的な感じで(笑)。

【高畑】他故さんの俳句が、ちょいちょい見られる場所があるといいね。それこそさ、『Bun2』を開いたら、他故さんの句が載ってる細いコーナーがあるとか。

【他故】柱のコーナーが(笑)。

【高畑】僕とかきだてさんの連載スペースをちょっとだけ削ってさ。

【きだて】削られるの嫌だな(笑)。

――昔の『ぴあ』の「はみだしYOUとPIA」みたいにちょっと欄外に(笑)。

【高畑】そうそう、下の余白とかに他故さんの文具俳句が2カ月に 1 回 一句ずつ載っていくみたいなさ。

――他故さんのラジオ番組で詠めばいいんじゃないですかね。

【高畑】ああ、そうですよね。

【他故】ただ、作ったものを紙に手で書くのがフィニッシュなので、しゃべっちゃうのはちょっともったいない。

【高畑】それをスキャンして、そのまま1つ載せるんだよ。

――ラジオで、その時のゲストに向かって一句詠んで、それを書いたものをその人にプレゼントするというのはどうですか?

【他故】だから、ハードル上げないでください。その場で詠めるとは限らないんだから(苦笑)。

【きだて】自作の俳句の音読は、ハードルが高いな。

【他故】それができる人って、かなりの上級者というか、肝の座った人では。

【高畑】うちの団地の中で句会があるみたいで。そこで俳句やってる人たちがいるんだよね。

【他故】句会があるんだ。

【高畑】団地のなんとかだよりみたいなのに、その人たちが詠んだ俳句が載ってるんだけど、健康上の問題とか、お金がないとかっていう悲哀に満ちたことを皮肉で詠むっていう、そういう系のが多いんだけど(笑)。

【きだて】単に日常のぼやきを五七五にしただけじゃないか (笑)。

【高畑】あ、それは俳句じゃなくて川柳だね。ともかく、そういうのを、みんなで楽しそうにやってるんだよね。面白いなと思うので(笑)。

【他故】あれはね、みんなでほめ合うものだから、そういうのがみんな似ちゃうのかもしれないし、みんな「俺もそう、私もそう」みたいな。

【高畑】多くの人はテーマが「自分の日常生活」になっちゃうけど、他故さんには文房具っていう軸があるからさ。

【他故】そうだね。あと、僕の場合は、元々創作をやるので、生活を詠むようなやり方はしないと思うから。どっちにしても、ドラマ的なものを外から持ってくることはできちゃうので、そこを先生もちょっと驚いたみたいで、「普通の人はそういう風に詠まない」みたいなことを言ってた。最初から「絵が見える」とか言ったら、「そんなことはないです」みたいに言われたんだけども。それは多分、長年小説を書いていたという部分も生かされているかも。

【きだて】創作系と俳句・短歌の相性のいいところで言うと、俺が好きな笹公人さんって短歌の人がいるんだけどね。その笹さんの『念力家族』っていう歌集のシリーズが、超能力を持ってる一家の日常の出来事を詠んだ短歌なのよ。

【他故】すごい(笑)。

【きだて】だから、実際にはありえない情景を短歌にしてるんだけど、それがいちいち染みるのよ。超能力を使うことの悲哀だとか、面白みとか。あれは、ひょっとしたら他故さんにマッチするかもよ。

【他故】いいね。

【きだて】これ、めちゃめちゃ面白いのでぜひ読んでください。これは短歌だけど、多分他故さんはハマるんじゃないかな。

【高畑】他故さんのいつも書いている小説の世界観を俳句にするっていうのは、アリな気はするね。

【他故】2コマか3コマ描かれている漫画みたいな雰囲気で短歌を詠んでいるんだ。これいいね。

【高畑】でも、そういうことなんでしょ。基本的には、3コマ漫画とか1コマ漫画みたいなものを見せるっていうか。

【きだて】基本は、情景の切り取りだものね。

【他故】ありがとう、これ面白いね。この世界にちょっと開眼するかもしれない。じゃあ、私のは「文房具家族」ということで。

【きだて】それはお前ん家じゃねえか、っていう(笑)。

【高畑】でも、他故さんの小説って、元々そんな感じじゃん。すごく文房具に詳しい人が出てくる世界観だからさ。それをギューって縮めたらこうなりそうな気がする。

【他故】まあね、ギューッてしたり、切り取ったりするだけだからね。あとは、俳句っていうかたちに整えることをしたことがなかったっていうところを、僕がどれだけ楽しめるかってことだと思うので。

【高畑】自分がこれからやりたい、勉強したいというところで、今まで散々目にしてるけど、自分ではやろうって思ってなかったものが他故さんの口から出てきたので、今ちょっと急に、自分の中での俳句っていうものの位置づけが変わった感じがするので。

【他故】ははは(笑)。

【高畑】そうか、自分たちでやるっていう手もあるんだな。

【他故】あるんだっていうね。

【高畑】どっかの知らないおじさんおばさんがやるものっていうイメージがあったんだけど、グッと身近な人がやってるって知ったので、その途端に人ごとじゃなくなってきたのが面白いなと。

【きだて】そういうのはあるね。

【高畑】そういう趣味もアリだねっていう。我々にとっては、そんなに遠くない趣味だと思うので。

【他故】そうだね。手を動かして何かを書くっていうことの延長で楽しむっていう方法がね。書写であってもいいし、俳句であってもいいし、何でもいいんだけど。たまたま、僕は何か写すだけでは面白くないので、物を考えた方がいいなっていう話なので。

【高畑】それが、他故さんのインスタグラムとかにポンポン上がるようになったりすると面白いな。

【他故】ポンポン上がるといいね。そんなにできるとは思えないんだが(苦笑)。

【高畑】朝活書写で、宮沢賢治を写すのもいいけど、自分の創作が書かれるのもいいじゃないですか。

【他故】まあね。ちょっと人とは違うところを楽しみたいとは思ってるので、なるべく頑張ってみたいと思います。

【高畑】できるようになると、すごいかっこいい気がするので。

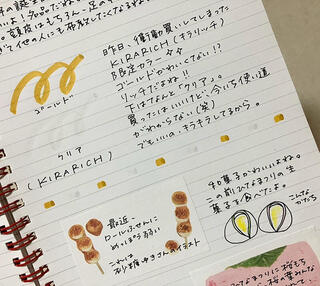

【きだて】他故さんは、前回の日記に続き(こちらの記事を参照)、今度は俳句かっていう(笑)。

――そうやって俳句文具とかが出てきてるっていう事は、意外に2025年は俳句系の文房具に注目なんですかね?

【きだて】とはいえ、ノート以外に何がある?

【高畑】でも、短冊とペンみたいに、ものとしてはあったわけだし。

【他故】まぁそうだね。

【きだて】短冊用クリップボードとかどうだね?

【高畑】細長いクリップボードだね。

【きだて】そうそう。

【高畑】矢立が一緒にセットでさ。

【きだて】そうそう、ペンホルダーの代わりに矢立が付いてるっていう(笑)。

【高畑】それで、書いた俳句を床の間なんかに飾る用のフレームとかを作ったりして。

【きだて】装幀できるようにね。

【高畑】今、俳句が流行ってるからさ、俳句グッズをちゃんと作ったらいいんじゃないか。だから、句具の人とかがそういうことでちょうどいいものを作ろうとしてるんだと思うし。

【他故】俳句文具だって、実際にはあるんじゃないのかな。

【高畑】二十四節気カレンダーとか本とかさ、そういうのいっぱい出してるから、やっぱりいっぱいあるんだね。そういう文具もちょっと気にしてみるといいかな。

【きだて】俳句ノートもいっぱいあるな。

【他故】検索すると、俳句ノートって言葉で結構出てくるね。

【高畑】だから、全然なくはないよね。

【きだて】へー。俳句用の便箋、俳句用箋は「詩歌用箋」っていうのか。詩歌か、なるほどね。国語の授業でやって以来聞いてない単語だね(笑)。

【高畑】僕らが知らないだけで、多分そういうコミュニティとかがネット上にはいっぱいあるんだろうね。

【他故】あるんだろうね。大手のメーカーがかまないから、気が付かないだけで。

【きだて】パイとしては、そこそこでかい気がするしな。

【高畑】今、特に増えてそうだし。

【他故】若い人に向けてのデザインとかが段々出てくると、変わってくるだろうね。

【高畑】季語とかもさ、あれってさ新しく出てきたものが季語になるじゃない。

【他故】なるなる。

【高畑】だから、現代的なものが季語になっていくじゃない。そういうので、新しく「これは季語として認定しよう」みたいな話とかさ、多分どこかにあるんじゃないかね。

【他故】季語は、誰が何を言ってもいいらしいんだけど、一応「歳時記」という辞書的なものに載ってるものを公式とすると言われてるんだよね。

【高畑】更新されてるよね。平安時代とかにはなかったものが普通に入ってるもんね。飛行機とかストーブとかさ。ああいうのが普通に入ってたりするじゃん。

【他故】だから、俺も季語は「アロハシャツ」だったわけだし、全然アリなんですよ。

【高畑】変わっていくものなので面白い。

【他故】何が季語なのかっていうのが分かるっていうのが、多分最初のとっかかりだと思うんで、こういうスターターキットがあるのは、僕はすごく嬉しいなと思ってるんだけど。

【高畑】なるほどね。何かちょっと楽しみ。ワクワク感があっていいですね。

【きだて】面白いね。

【他故】ゆるゆると頑張ってみます。

――発表できる日を楽しみにしています(笑)。

【他故】ちょっとずつやってみます(笑)。

*次回はきだてさんです

関連記事

プロフィール

高畑 正幸(たかばたけ まさゆき)

文具のとびら編集長。学生時代に「究極の文房具カタログ」を自費出版。「TVチャンピオン」(テレビ東京系列)の「文房具通選手権」では、3連覇を達成した。サンスター文具に入社し商品企画を担当。現在は同社とプロ契約を結び、個人活動も開始。弊社が運営する文房具のWebマガジン「文具のとびら」の編集長も務めている。著書は『究極の文房具カタログ―マストアイテム編―』(ロコモーションパブリッシング)、『究極の文房具ハック』(河出書房新社)、『そこまでやるか! 文具王高畑正幸の最強アイテム完全批評』(日経BP社)、『文具王 高畑正幸セレクション 一度は訪れたい文具店&イチ押し文具』(監修/玄光社)、『究極の文房具カタログ』(河出書房新社)、『文房具語辞典』(誠文堂新光社)と、翻訳を手がけた絵本『えんぴつとケシゴム』(KADOKAWA)。新著は『人生が確実に幸せになる文房具100』(主婦と生活社)。

https://bungu-o.com/

きだて たく

小学生の時に「学校に持っていっても怒られないおもちゃ」を求めて、遊べる文房具・珍妙なギミックの付いた文房具に行き当たる。以降、とにかく馬鹿馬鹿しいモノばかり探し続けているうちに集まった文房具を「色物文具=イロブン」と称してサイトで公開。世界一のイロブンコレクターとして文房具のダメさ加減をも愛する楽しみ方を布教している。著書に『イロブン 色物文具マニアックス』(ロコモーションパブリッシング)、『愛しの駄文具』(飛鳥新社)など。

色物文具専門サイト【イロブン】http://www.irobun.com/

他故 壁氏(たこ かべうじ)

小学生のころから文房具が好きで、それが高じて文具メーカーに就職。ただし発言は勤務先とは無関係で、個人の見解・感想である。好きなジャンルは書くものと書かれるもの、立つ文房具と薄いペンケース。30分間文房具のことしか語らないトーク番組・775ライブリーFM「他故となおみのブンボーグ大作戦!」パーソナリティ。たこなお文具情報室所属。

「他故となおみのブンボーグ大作戦!」番組ホームページ https://daisakusen.net/

https://buntobi.stores.jp/items/676b8e121008560336e05fac

【文具のとびら】が気に入ったらいいね!しよう