【連載】文房具百年 #52「いつからあった? ノック式筆記具」

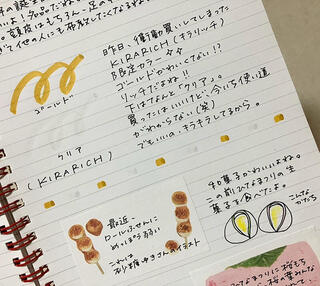

ラジオ出演した時の事

大体1年半のサイクルで、TBSラジオの「安住紳一郎の日曜天国」という番組に呼んでいただいている。今年の5月にも出演させていただき、その時の話の中で130年前のロケットペンシルの話をした。何について話をするかは事前に決まっているが、具体的なものの紹介や特徴などは私が話すところで、割と直前まで考えたり悩んだりしている。

その日の朝も130年前のロケット鉛筆について話す内容を整理していたときに、「この130年前のロケットペンシルは、ノック式だが、そもそもノック式の筆記具はいつからあった?」ということがふと気になった。

すでに自宅を出て向かっている状況だったので、詳しい方に問い合わせた結果、とりあえずシャープペンシルのノック式はかなり後であることが確認できた。

「この辺、いつか調べてみよう。」そう思ってから半年以上たってしまったが、今回少し調べてみることにした。

130年前のロケットペンシル

130年前のロケットペンシルについて紹介しよう。その前にロケットペンシルの説明がいるだろうか。ロケットペンシルは、削った状態の鉛筆の芯の先だけを軸の中に格納し、使って丸くなるとそれを一番後ろに回すと次に先の尖った芯が出てくるという筆記具だ。日本でも昭和40年代頃には登場したはずで、現在も販売されているので、ご存じない方は調べてみて欲しい。

*ロケットペンシル。現在もあるがこれは昭和40年から50年代くらい。

日本に昔からあるロケットペンシルは、芯にプラスチックのホルダーのようなものがついており、重ねられるようになっているので、使用済みの芯を後ろから押し込むことで、次の芯が押し出される仕組みだ。そのためノック式ではない。

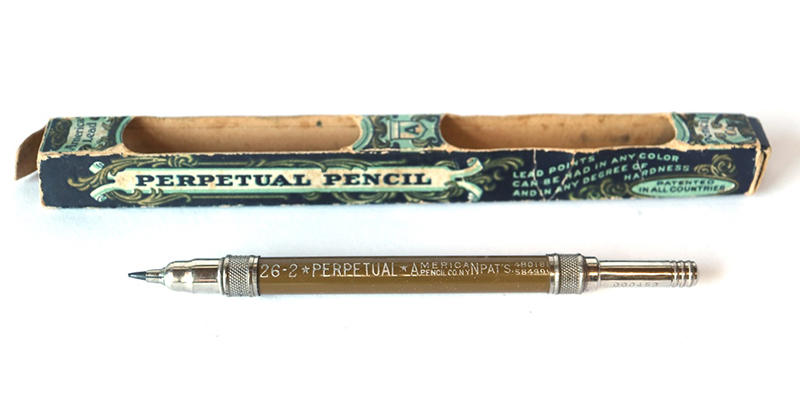

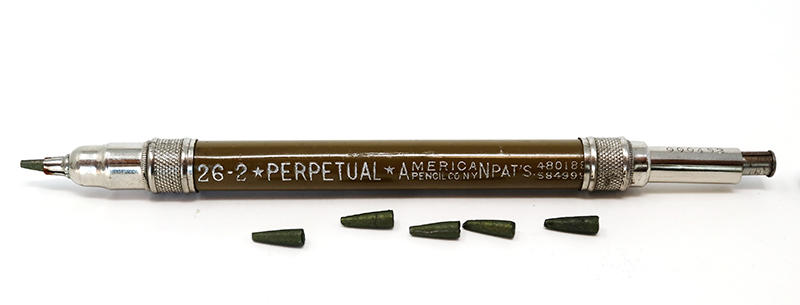

130年前のロケットペンシルは、芯の先だけを入れるようになっており、ノックすることで先端の芯が押し出され、次の芯がセットされる。

*軸の中のパイプの中に、芯が並んで入るようになっている。

ノック式の筆記具と言っても、かなり特殊な筆記具で仕組みも独特だ。とはいえ、「後ろにあるパーツを押して芯を前に送り出す」という筆記具であることは間違いない。

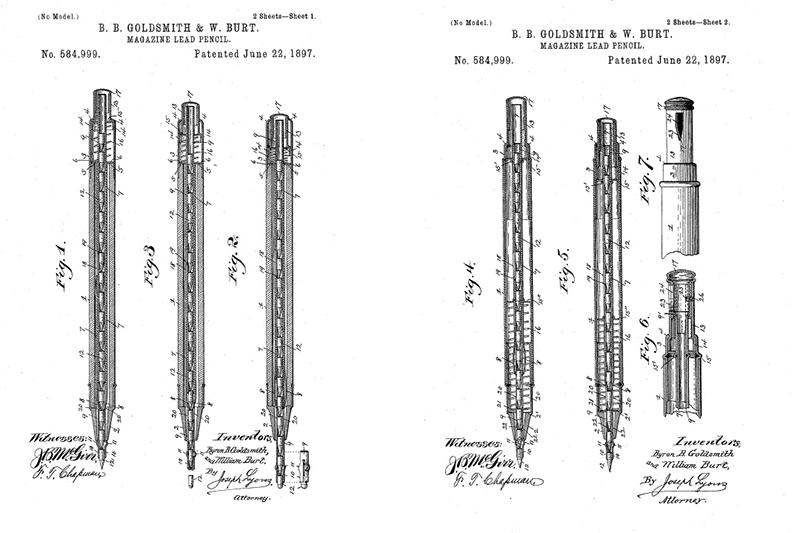

このロケットペンシルは、特許は1897年の登録であり、日本は明治30年、まだ鉛筆を使う人も少なかった時代に、アメリカではこんな複雑な筆記具が作られていたということだ。それにノック式の筆記具としてはかなり早いはずだ。

*特許US584999、1897年登録。

メーカーはアメリカのAmerican Lead Pencil社で、商品名は「Perpetual Pencil」。「Perpetual」は「永遠の」とか、「終わりのない」という意味で、おそらくずっと尖った芯が出てくることからつけられた名前であろう。

ただ、このPerpetual Pencilはおそらくあまり売れなかった。オークションで探していて滅多に出てこないのと、出てくるもののバリエーションが無い。人気商品であれば、改良版などいくつかの代替わりをしているものだが、それがなさそうなのだ。この機構だとどうしても芯を使い切ることなく無駄ができてしまうのと、芯を削るのが難しく、太くなってしまう。そういった仕様上の問題か、かなり高額だったのかなど、売れなかった原因は分からない。

*芯は後方にあるノック部分の蓋を取って中のパイプに入れる。芯の色が黄色っぽいのは、コピー用の芯でインクを含んでいるため。

EAGLE PENCILの芯ホルダー

では、130年前のロケットペンシル「Perpetual Pencil」が最初のノック式の筆記具なのだろうか。このつくりの複雑さから言って、ノックする機構自体もこれが最初というのは考えにくいと思っていた。

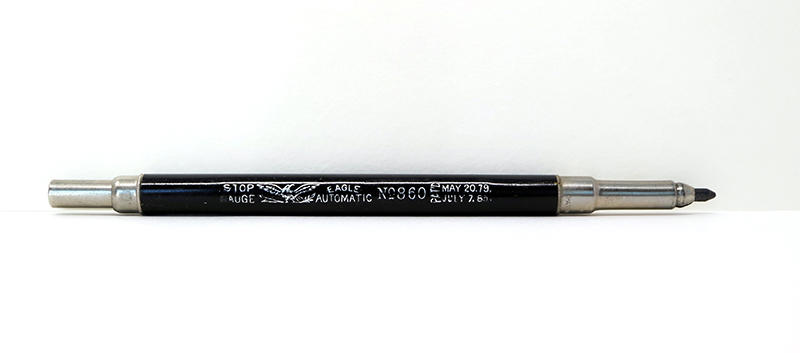

ここで以前から気になっているEAGLE PENCILの芯ホルダーについて調べてみた。このEAGLE PENCILの芯ホルダーは、軸に1879年の特許登録日が入っており、何の特許だろうと思っていたのだ。実はかなり前から持っていたのだが、入手したものがかなりきれいな状態で、復刻品のような気がしたので何となく調べるのが後回しになっていた。

その後、より古そうなものを手に入れることができた。この芯ホルダーはいくつかのバリエーションがあるようだが、少なくとも古い方は当時のオリジナルであろう。

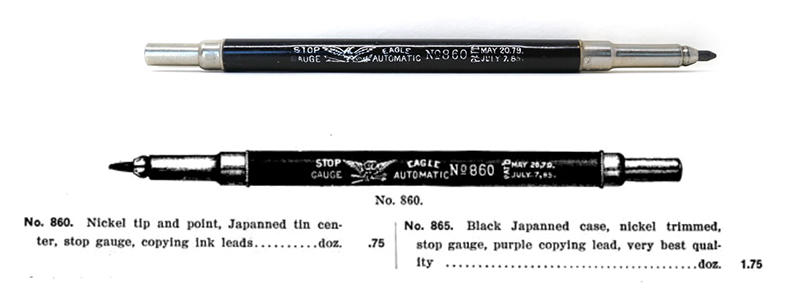

新しく見える方は、軸に「STOP GAUGE」と特許登録日の「MAY 20,79」「JULY 7,85」と書かれている。古い方は、「STOP GAUGE」「EAGLE AUTOMATIC」と鷲のロゴ、商品番号は同じように軸に書かれているが、特許登録日は金属部分に刻まれている。

この「MAY 20,79」(1879年5月20日)の特許は、No.215521、JOSEPH,HOFFMAN名義の「Lead and Crayon Holder」というタイトルだ。特許のポイントは、芯ホルダーのクラッチ部分にある。特許の説明では「jaws」(あご)と表現されているが、後ろのパーツを押すと先端から顎が開いて中の芯を開放し、離すと元に戻り芯をしっかりとつかむ、といったことが書かれている。

*特許US215521のイラスト。1879年登録。

どうやら、芯ホルダーで一般的に使われているクラッチ機構はEAGLE PENCILが最初の特許であるらしい。欧米の芯ホルダーは下に向けてノックすると芯が滑り落ちてきて、戻すときは上に向けてノックすると芯が中に納まるという仕組みだ。最近はシャープペンシルのようにノックすると一定の長さの芯が押し出されるようになっているのかもしれないが、少なくとも私が使っていたごく最近までは机に向かって少し浮かせて芯を落とすように出す仕組みだった。その長く使われた芯ホルダーの機構は実は140年前のものだったのだ。

さて、今回のテーマは「ノック式の筆記具はいつからあったか」だが、目を付けていたEAGEL PENCILの特許はノック式ではなく、先端の部分だった。だが、先端のクラッチ機構を開くためにノックしていたわけで、先端部分の特許が最初なら、それを機能させるための「ノックする機構」というのもここから始まっているのではないか、などと考えているのだがどうだろうか。

これが最初というのは断言できないものの、少なくともPerpetual Pencilよりは先にあるので、ノックして芯を出すという機構としては最初期であろう。また追加の情報が見つかるかもしれないが、今回はここまでとしよう。

なお、「ノック式」というのは正確には、ノックすることでシャープペンシルのように一定の長さが押し出されて止まることをいうとのこと。そのためここまで「ノック式」と言っている機構はノック式とは言えないようだ。そうすると筆記具の後ろのパーツを押すだけなので「押し出し式」あたりが適切な表現かもしれない。

とはいえ、アクションとしては変わらないのでノック式と記載させていただいた。

*芯ホルダーの芯を出し入れするためのクラッチ機構。

おまけの話2点 復刻品でない芯ホルダーとロケットペンシルの歴史

今回の連載を書いていて2つの発見があった。本題からはそれるが、別の回に回すほどでもないのでついでに書いておく。まず、EAGLE PENCILの芯ホルダーの新しく見える方について、入手してからずっと復刻品だと思っていたが、どうやらそうでもないようだというのがわかった。

入手した時から中に芯が入っていたのだが、その芯がコピー用の芯(インクが含まれており、書いた跡を濡らすとインクになる)であり、且つ芯字体に特許登録日がエンボスされているものだった。これはかなり古いはずだ。

(特許の日付は、コピー用の芯字体の登録日で、1877年6月26日になる。)

*芯ホルダーの中に入っていた芯。太さは2mmより少し太い。

そして、1906年のカタログにコピー用の芯入りの同じ外観の芯ホルダーが掲載されていた。(なぜが左右は逆。)

これは、1906年頃のものと思ってよさそうだ。入手してから数年間、復刻品だと思っており失礼したと芯ホルダーに謝りたい。

*上:復刻品だと思っていた芯ホルダー、下:1906年ドラッグストアのカタログから。

復刻品に見えるくらいきれいな状態の芯ホルダーが、実際は100年も前のモノであったということと、中に特許登録日がエンボスしてあるコピー用の芯が入っていたことに気づけたのは、とても得した気分だ。

もう一つの発見は、130年前のロケットペンシル「Perpetual Pencil」について調べていた際に見つけたことだ。改めてPerpetual Pencilの特許を調べた際に、この130年前の特許の引用者に気になる表記を見つけた。

*Google Patennt、特許US584999を引用した特許リスト。

1967年〈昭和42年〉といえば、今も使われているロケットペンシルが発売されたのがそれくらいの時期だ。そしてロケットペンシルは台湾のBensiaという会社が特許を持っている。

あれ?もしかして130年前のロケットペンシルは、現代のロケットペンシルとつながっていた?

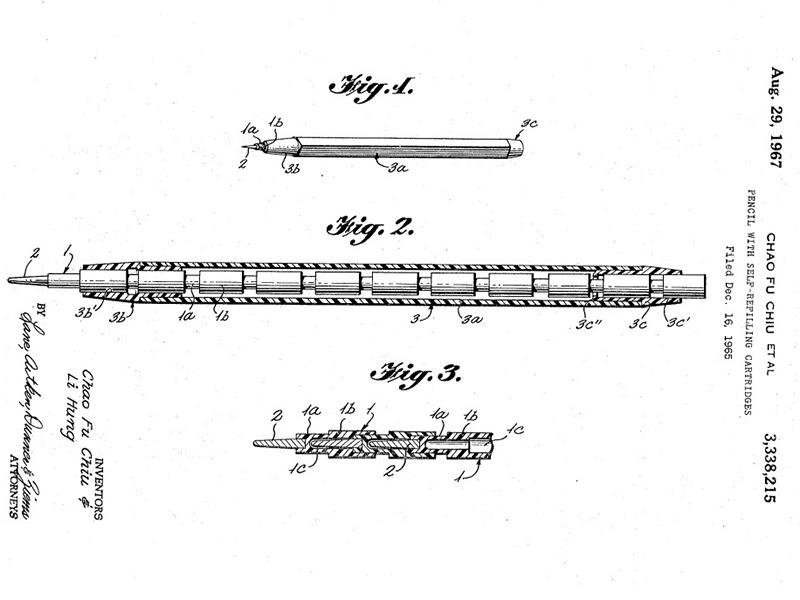

まずこの特許No.3338215を確認すると、ロケットペンシルの特許に間違いない。

*特許US3338215のイラスト。1965年申請、1967年登録。

次にBensia社のロケットペンシルを改めて見てみると...。

ちゃんと特許番号が書かれているではないか。そしてNo.3338215と一致する。

130年前のロケットペンシルと現在のロケットペンシルは関係のないものだと思っていたが、実はつながりがあったのだ。Bensiaの特許を見ると、他にもいくつかの特許を引用しているのでこれはこれでそれぞれ現物を探し、ロケットペンシルの進化を追ってみるのも面白そうだ。

以上2点が今回おまけで発見したこととなる。この連載を書いていると、自分自身新たな発見をすることが多くとても勉強になる。そしてそれにお付き合いいただいている皆様には常に感謝している。

プロフィール

『古き良きアンティーク文房具の世界』をAmazonでチェック

【文具のとびら】が気に入ったらいいね!しよう