【連載】文房具百年 #44 謎の筆記具「複写ペン」の使い方

存在は知っていた「複写ペン」

古い文房具を集め始めて早々に「複写ペン」「コッピーペン」という名前の筆記具があることを知った。それらはガラスでできており、先端はとがっているのだが、いわゆる「ガラスペン」のようにインクを溜める溝はない。鉛筆にも「コッピー鉛筆」というものがあるが、そちらは芯がインクのようになるので、濡らして別の紙に写すことができる。なんとなくその印象が強すぎたのか、インクや芯がない、つるんとしたペンでコピーを取るというのはどういうことかわからず、ずっとすっきりしなかった。

それがちょっとしたことがきっかけで、複写ペン、コッピーペンの使い方を教えてもらったので、これは記録に残しておきたいと思い、今回その使い方を紹介することにした。

*ガラス製の複写ペン、コッピーペン。軸は中が空洞で広告などが入っていることが多い。

*先端は尖っているが鋭くはない。丸みを帯びた造りである。

クツワの骨筆(こっぴつ)

昨年のことだが、クツワの「骨筆」というものを入手した。名前の通り、ペン先の部分が骨で出来ているのだ。この「骨筆」というものも、以前から知っておりいくつか持っているが使い方がよくわからず、あまり積極的には集めていなかった。だが、とても素敵な台紙についている未使用のもので、骨筆がなんだかわからなくでも、これはぜひ欲しい!と思い購入した次第だ。

*クツワの骨筆。台紙のデザインがとてもいい。未使用でとてもいい状態で残っていた。

*軸の色合いや模様も品のあるデザインだ。

*先端は何かの骨で出来ている。これも尖っているが鋭くはない。

*軸の中には予備のペン先が入っている。

さて、せっかく手に入れたので紹介したいと思い、自分のブログに書くことにした。だが使い方を理解していない私は、「ガリ版の原紙に文字を書く鉄筆と同じ」という誤った説明でブログにアップしてしまった。するとそれを見た、中村文具店さんが、間違いを指摘してくれたのだ。

「先代から聞いた話だと、骨筆はガリ版用ではないそうだ。先端の素材があれではガリ版用のやすりに負けてしまう。あれは複写に使うものだ。」

(ガリ版は鉄製のヤスリの板の上で、蝋引きの用紙に文字や絵を描くことで、小さな穴が開き、その穴からインクが浸透して印刷ができる。)

複写用か。ということは、ガラスのチューブ状で出来た複写ペン、コッピーペンの仲間だ。そうか。

コッピーペン・複写ペンの使い方

ここで中村文具店さん※1について説明しよう。東京の武蔵小金井にある60年前から続く文房具店だ。今は古い文房具を主に扱っており、店主は三代目になる。三代続いて家業として文房具店をやっているだけあり、当時の文房具の使われ方などリアルな情報に詳しい。店主は、私が古文房具についてSNSやブログにアップした内容に間違いがあると、そっと教えてくれるありがたい存在だ。

そして今回も、骨筆に関する私の勘違いを指摘してくれ、更に使い方まで教えてくれた。それはつまり骨筆だけでなく「コッピーペン」「複写ペン」の使い方である。

「複写式のペンって、前から不思議だったんだけどどうやって使うの?」

「一枚目と二枚目の間にカーボンを挟んで上から書く。」

「それだと一枚目は裏側に写るけど、表からは字が見えないのでは?」

「昔の複写式の一枚目は薄いから、表から見ても見えるんだって。」※2

なるほど!使い方はあっけないほど簡単だったが、すごく納得がいった。以前蒟蒻版を作って百年前のコピーを再現した時※3に、確かに複写式の一枚目(控えに当たる)の紙が薄く、裏からインクを浸透させるような方法でコピーができることを確認した。そうかそうかそういうことか。

これはもしかして、私より少し年代が上の人は普通に知っていたことかもしれない。でも私は知らなかったし、私より下の世代の人も知らない人が多いだろう。なにより複写ペンも、一枚目が極薄の複写簿もすでに現役ではなく、カーボン紙だって利用シーンは減ってきている。

これはぜひ使い方を残しておかなければ。

ということで、実施検証である。

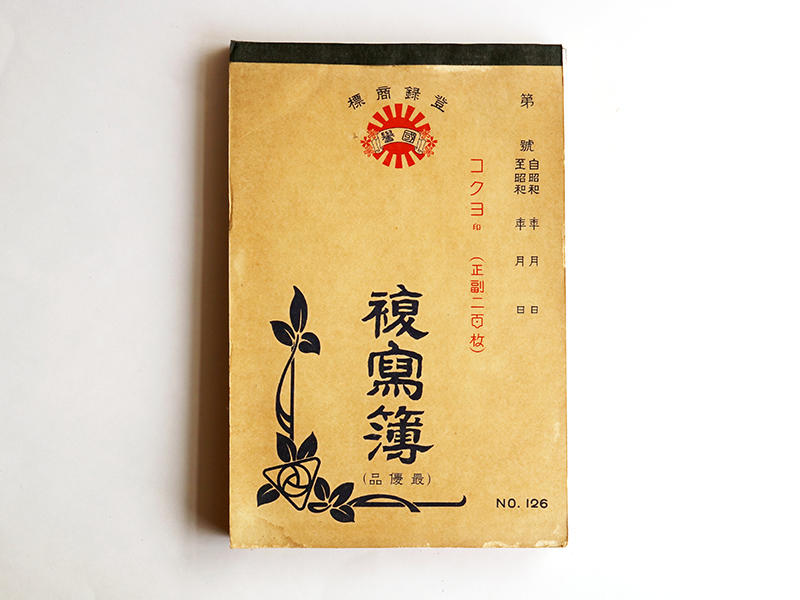

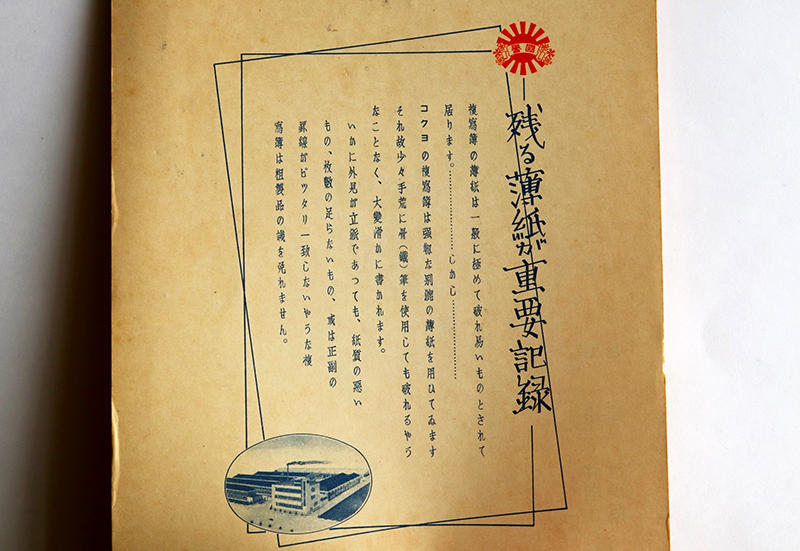

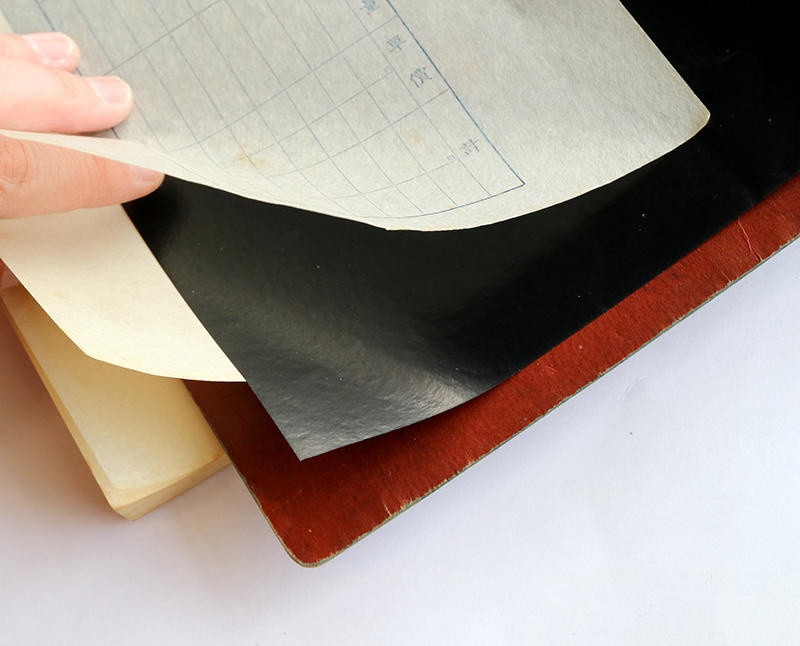

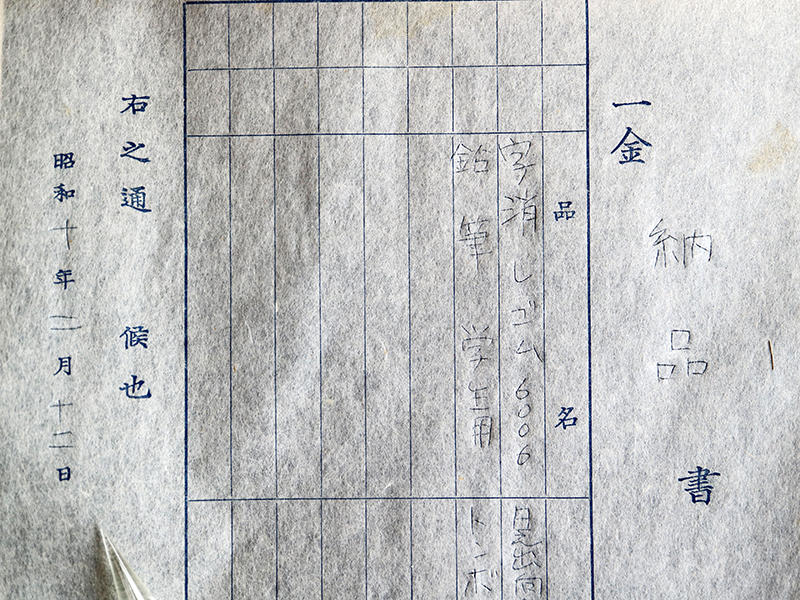

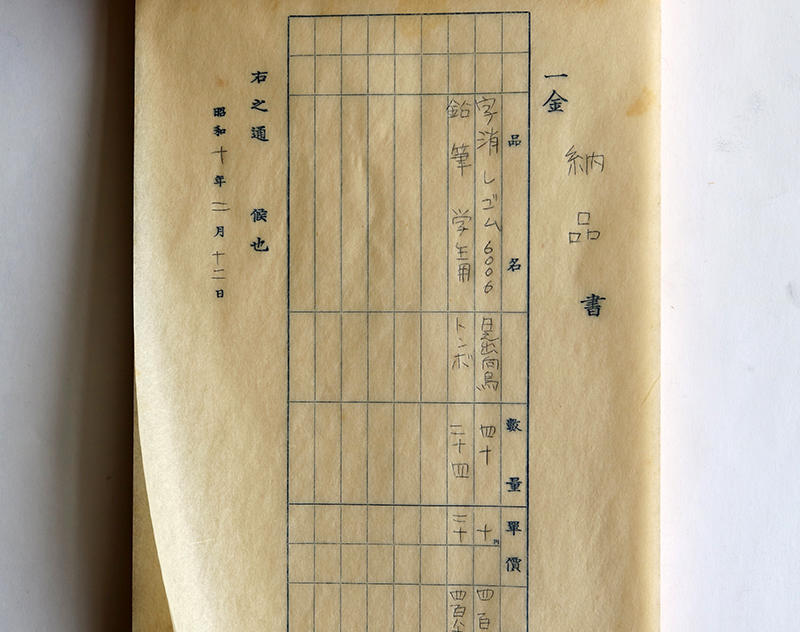

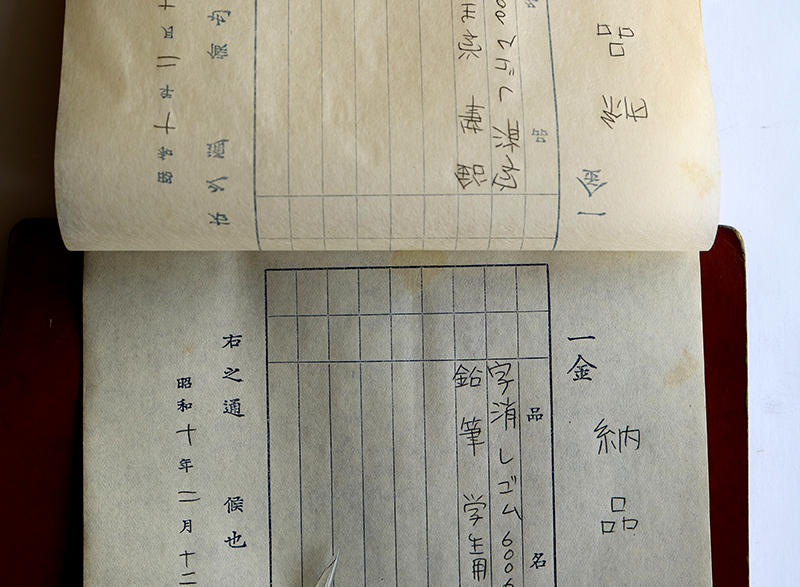

まず用意するのは、昔の複写簿。「文房具百年」なので大正時代の複写簿と複写ペンのほうがいいのだが、もったいなかったり時代特定が難しかったりで、昭和のものを使った。複写簿は初期頃のもので、紙質はもっと古い時代からあまり変わっていないだろうから、良しとした。それに表紙の裏側の商品説明に「骨(鉄)筆を使用しても破れることなく」と書かれており、骨筆が確かに複写用に使われていたことが明確でちょうどいい。

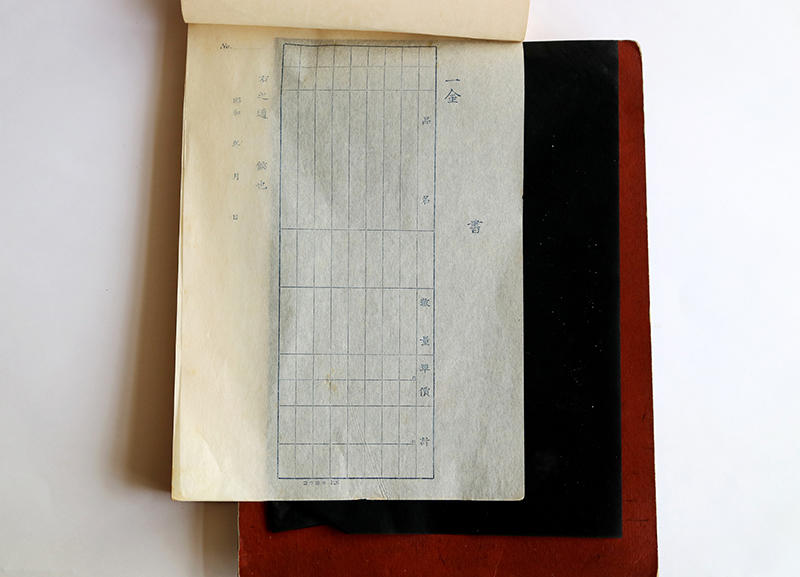

あとはカーボン紙と下敷き。複写ペンはガラスの方を使うことにした。

*コクヨの複写簿。コクヨのマークが漢字の「國誉」なので、推定昭和初期のもの。

*表紙の裏に骨筆を使用することが書かれている。

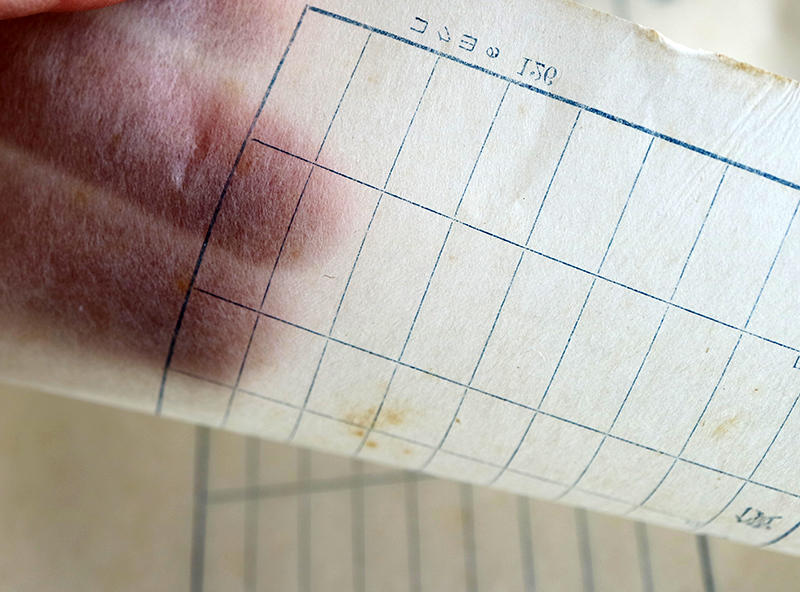

*一枚目の控えとして残る紙は、透けるように薄い。以前より古い複写簿の紙の透け具合がとても好きだったが、薄さに理由があることがわかり、より一層好きになった。

*カーボン紙と下敷きを引いて準備完了。

一枚目の控えとして残る紙の下にカーボン紙を挟み、切り取って相手に渡すほうのしっかりした紙の下に下敷きを引く。

そして複写ペンで書いてみた。ガラス複写ペンは先端が尖っているといっても写真の通り、ガラスペンや鋼製のペン先より丸みがあるが、書いてみると若干の引っかかりを感じたのと、あまり力を入れると紙が破れてしまいそうな感覚はあった。つまりこの複写方法は一枚目の紙の薄さと丈夫さがポイントになってくるわけで、日本の和紙の製造技術とうまくかみ合った方式であると思った。

複写ペンも元々は海外から輸入されたものだが、海外では一枚目の薄い紙をどこが作っていたのだろう。

こうやって見ると見づらく頼りない感じがするが、薄い紙の下に黒いカーボン紙が挟まっているからで、それを取ると読み取れる文字が現れた。これくらいなら記録として残しておくには問題ない。当然だが、相手に渡すほうの二枚目と一枚目の裏側は、とてもはっきりしている。

※なお、書いた内容は適当で、品名や価格は思いつき。

ちょっとした補足

これで複写ペン、コッピーペンの使い方の説明はおしまいだ。せっかく教えてもらった情報をどこかに残したいと思っていたので、少しほっとした。今回は少し補足情報を追加してこれで終わりとしよう。

クツワの骨筆について、時代を推測してみた。この骨筆が入っていた箱も一緒に入手したが、そこに貼られているラベルに「F.N.&CO.」とあるので社名が「西村福松商店」の時代となり、大正9年以降になる。あとは台紙のデザインや骨筆自体のデザイン・質感からすると大正から昭和初期と思われる。

*クツワの骨筆の箱に貼られていたラベル。このラベル自体のデザインや字体もいい感じである。

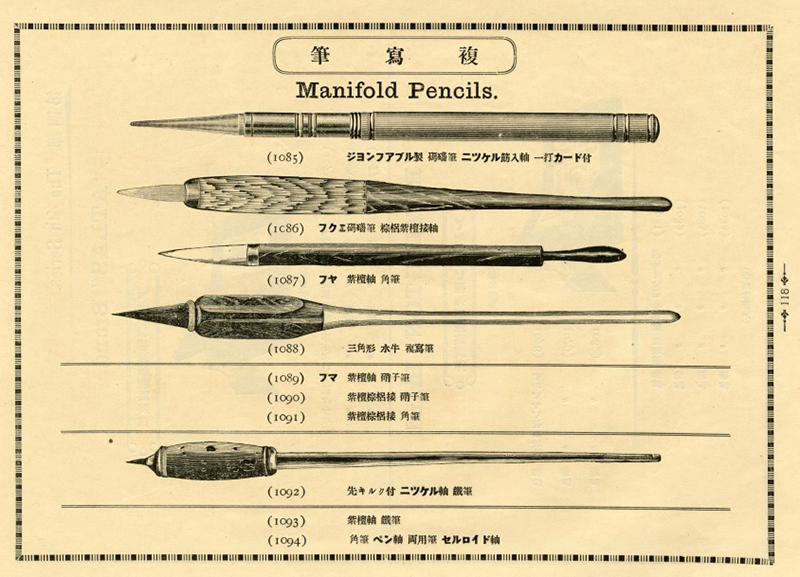

ちなみに大正時代のカタログに掲載されている複写ペンはこんな感じだ。一番上は間違いなく海外製品だが、2番目以降が国産なのか、輸入品なのかはっきりしない。デザインは当時の欧米のつけペンの軸と類似している。

*福井商店(現ライオン事務器)営業品目録、大正元年(1912年)より。

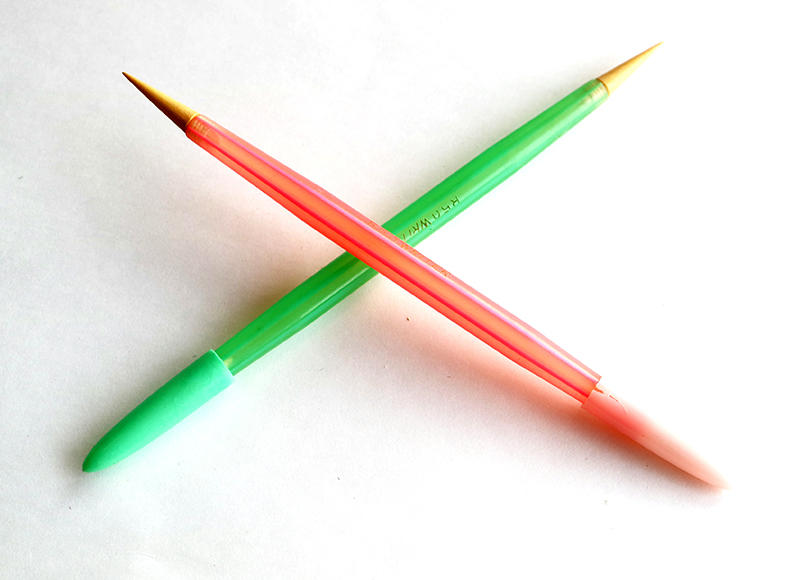

なお、複写ペンは戦後まで使われており、昭和30年代のデスクセットの中には、つけペンと一緒に骨筆が入っていたり、セルロイド軸のポップなデザインのものも存在する。厳密にいつまで使われていたのかはわからないが、おそらく伝票を書く道具がボールペンが主流となり、旧来の方法の複写と共に複写ペンも廃れたのであろう。

私にとっての謎の筆記具であった複写ペンの話は以上だ。

*セルロイド軸の骨筆。色がとてもきれいで可愛らしい。

※1 中村文具店:昭和の懐かしい古文房具を中心に扱う文房具店。土日祝日中心に営業。

https://nakamura-bungu.com/

※2 複写ペンの使用方法:説明書等に基づいたものではないので、使用方法は諸説ある可能性がある。

※3 以前蒟蒻版を作って百年前のコピーを再現した時:文房具百年 #34 「やってみた!100年前のコピー」https://www.buntobi.com/articles/entry/series/taimichi/013435/

*中が空洞ではないガラスの複写ペン。シンプルで美しい。これを使って伝票を書いていたシーンを想像すると、昔の事務作業って美しかったのだなと思う。

*中が空洞ではないガラスの複写ペン。シンプルで美しい。これを使って伝票を書いていたシーンを想像すると、昔の事務作業って美しかったのだなと思う。

プロフィール

『古き良きアンティーク文房具の世界』をAmazonでチェック

【文具のとびら】が気に入ったらいいね!しよう